Suchergebnis

Frank Decker / Ursula Bitzegeio / Philipp Adorf (Hg.)

Weltinnenpolitik zwischen Krise und Krieg

Zur Zukunft des Multilateralismus

Im vorliegenden Band werden die von Willy Brandt ausgehenden Impulse einer internationalen »Weltinnenpolitik« mit Blick auf heutige Herausforderungen kritisch beleuchtet. Müssen wir uns bei den aktuellen globalen Krisen vom Konzept eines »Wandel durch Annäherung« oder »Wandel durch Handel« abwenden? Die Autor_innen zeigen auf, dass es trotz neuer politischer Kräfteverhältnisse in der Welt und einer Zunahme von aggressivem Nationalismus geopolitische Szenarien gibt, bei denen die Abkehr vom bewährten Multilateralismus fatale Folgen hätte.

Peter Brandt / Martin Kirsch / Arthur Schlegelmilch (Hg.)

Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19.Jahrhundert

Band 4: Um 1900

Alexander Trennheuser / Andreas Kost (Hg.)

Das direktdemokratische NRW

Wie Bürgerinnen und Bürger zwischen Rhein und Weser Politik mitgestalten

Aus Anlass des 80. Jahrestages der Gründung von Nordrhein-Westfalen und des 75-jährigen Jubiläums seiner Landesverfassung zieht dieser Band Bilanz: Wie hat sich die direkte Demokratie im größten deutschen Bundesland entwickelt? Und wie wird sie heute gelebt? Wie gestalten Bürgerinnen und Bürger Politik aktiv mit – trotz rechtlicher Hürden und politischer Vorbehalte? Andreas Kost und Alexander Trennheuser legen die erste Gesamtübersicht über direktdemokratische Verfahren auf Landes- und Kommunalebene in NRW vor.

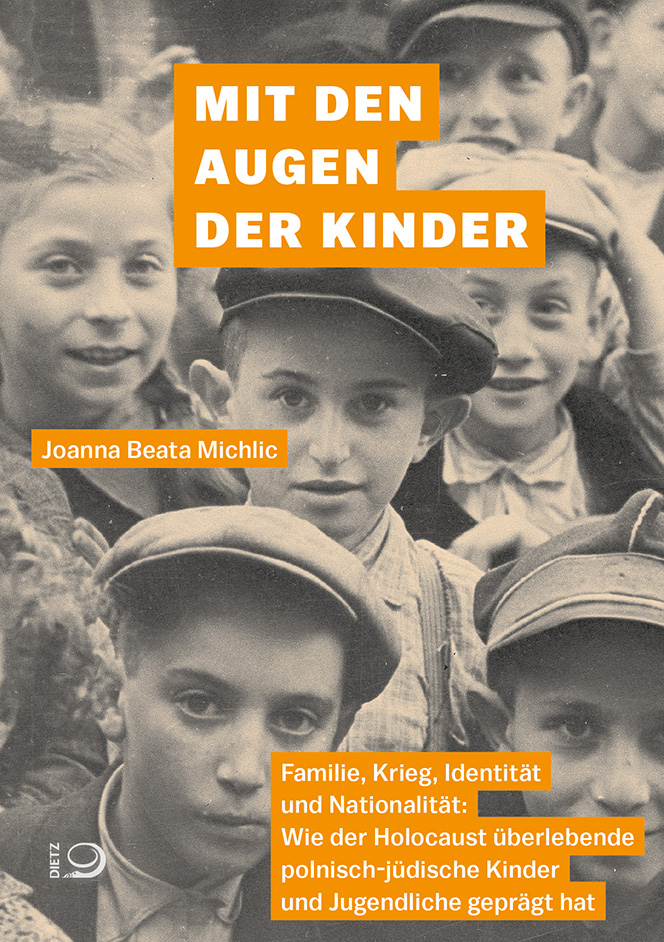

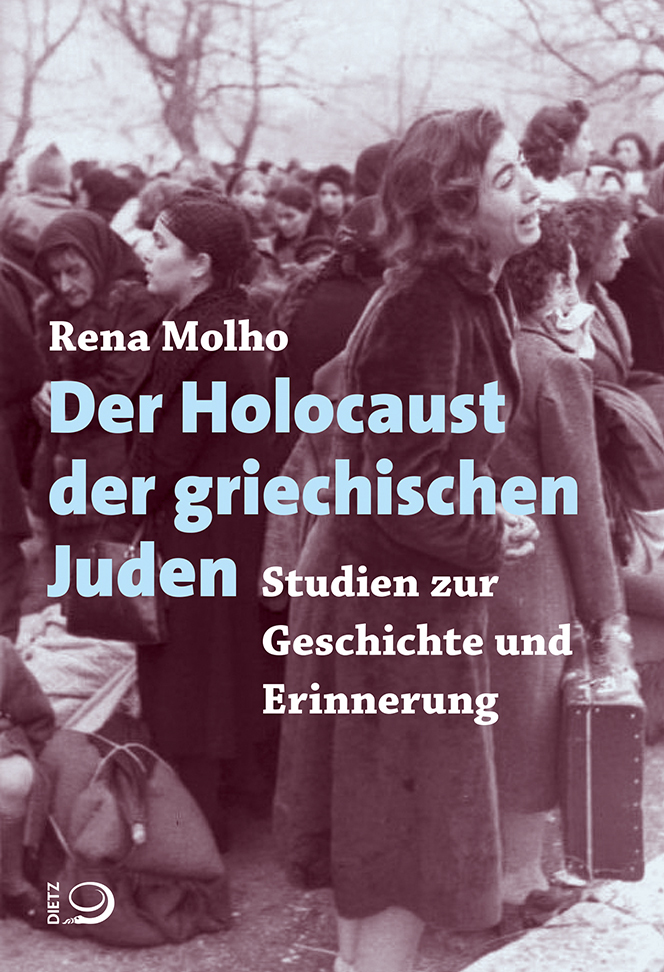

Joanna Beata Michlic

Mit den Augen der Kinder

Familie, Krieg, Identität und Nationalität: Wie der Holocaust überlebende polnisch-jüdische Kinder und Jugendliche geprägt hat

Was hat der Holocaust in Kindern und Jugendlichen ausgelöst, die ihn überlebten? Die polnische Historikerin Joanna Beata Michlic versucht, Antworten zu finden. Sie widmet sich jener von der Forschung oft übersehenen Gruppe und legt eine »intime Sozialgeschichte« der jüngsten Überlebenden während und nach dem Holocaust vor. Im Zentrum steht der subjektive Blick der überlebenden Kinder aus Polen und Westeuropa, die Folgen ihrer traumatischen Erfahrungen für sich selbst, ihre Familien und ihr weiteres Leben.

Thomas Greven

Das internationale Netz der radikalen Rechten

Angriff auf die Demokratie in den USA und Europa

Zwischen den USA und Europa existieren potente, transnationale Netzwerke von Rechtspopulisten, Rechtsextremisten und radikalisierten Konservativen. Ihr Ziel: die westlichen Demokratien zu unterhöhlen, um eine autoritär-antiliberale, menschenfeindliche Agenda durchzusetzen. Thomas Greven zeigt, wie diese internationalen Netzwerke systematisch den Keil ihrer Ideen über das »richtige Volk« und erzwungene »Remigration« in die Mitte der Gesellschaft treiben oder den Kampf gegen »die Eliten« global organisieren.

Martina Klein / Klaus Schubert

Das Politiklexikon

Begriffe. Fakten. Zusammenhänge

Immer wieder neu, stets aktuell: Das bewährte Lexikon im Taschenbuchformat geht in seine 9., vollständig überarbeitete Auflage mit über 1.450 Stichwörtern und mehr als 50 übersichtlichen, nützlichen Tabellen und Grafiken sowie Karten zu Deutschland und Europa. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle politisch interessierten und aktiven Leserinnen und Leser.

Siegfried Heimann

Die SPD in Ostberlin

Von 1945/46 bis zum August 1961 und danach

Die SPD in Ostberlin von 1945 bis zum Mauerbau und darüber hinaus ist ein bislang wenig beleuchtetes Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte. Siegfried Heimann zeichnet ihre Ost-Arbeit kenntnisreich nach. Trotz Repression durch die SED war die SPD bis 1961 in allen acht Ostberliner Stadtbezirken aktiv. Kurz nach dem Mauerbau beschloss der Landesverband die Auflösung seiner Ostberliner Kreisverbände. Doch ihren Anspruch, auch dort wieder politisch aktiv zu werden, gab die Partei nie auf.

Dieter Schenk / Witold Kułesza

Arthur Greiser

Ein Naziverbrecher und sein »Mustergau« in Polen

Arthur Greiser war einer der schlimmsten Kriegsverbrecher der Nazi-Zeit. Im September 1939 zum Gauleiter und Reichsstatthalter ernannt, wollte er aus der ehemaligen Provinz Preußen im Wartheland einen »Mustergau« machen. Heraus kam ein gigantomanisches Terrorsystem, das selbst nach NS-Maßstäben seinesgleichen suchte. Dieter Schenk und Witold Kułesza legen die erste Gesamtbiografie über Greiser vor und dokumentieren auch den Prozess gegen ihn, der 1946 mit seiner Hinrichtung endete.

Silke Ruth Laskowski

Wächter der Ungleichheit?

Verfassungsrechtliche Diskussion über wahlrechtliche Paritätsgesetze

Ein Rechtsgutachten

Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Ursula Bitzegeio und Stefanie Elies

Warum gibt es keine verpflichtenden Regelungen, die für ein ausgeglichenes Verhältnis von Frauen und Männern in deutschen Parlamenten sorgen? Thüringen und Brandenburg hatten sie eingeführt. Die Landesverfassungsgerichte kippten die Beschlüsse 2020 wieder. Dabei öffnet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland einer verpflichtenden Parität in allen Parlamenten eigentlich Tür und Tor. Es regelt in Art. 3 Abs. 2, dass der Staat zur Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Rechts- und Lebensbereichen verpflichtet ist und bestehende Nachteile beseitigen muss. Für viele Juristinnen und Juristen sowie Politikerinnen und Politiker ergibt sich hieraus die Verpflichtung des Gesetzgebers, für eine Erhöhung des Frauenanteils in den Parlamenten zu sorgen. Seit einigen Jahren erreichen erste Klagen die Verfassungsgerichte – bislang noch ohne Erfolg.

Nicole Bögelein / Gina Rosa Wollinger

True Criminology

Mythen, Fakten, Hintergründe

Kriminalität ist beunruhigend und faszinierend zugleich. Die Soziologinnen Nicole Bögelein und Gina Rosa Wollinger öffnen uns eine Tür zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen über Kriminalität. Wie unsicher ist unsere Gesellschaft? Wie ist die polizeiliche Statistik richtig zu lesen? Wird die Jugend wirklich immer brutaler? Was wissen wir über sexualisierte Gewalt? Gibt es Gruppen, die öfter kriminell sind als andere? Die Autorinnen klären auf – fundiert, verständlich und spannend zu lesen.

Peter Brandt

Sich ändern, um sich treu zu bleiben

Erinnerungen und Begegnungen

Wenn sich die politische Geschichte der Bundesrepublik seit den 1960er-Jahren in einer Biografie wiederfindet, dann in der des Intellektuellen, Historikers und bekennenden Sozialisten Peter Brandt – des 1948 geborenen ältesten Sohns von Willy Brandt. Früh ging er eigene Wege, war Teil der Protestbewegung der späten 1960er-Jahre, stand vor Gericht wegen Demonstrationsdelikten und schloss Freundschaft mit Rudi Dutschke. Der Abstand zu den Ansichten und der Politik des Vaters war deutlich. Doch die Verbindung zwischen beiden riss nie ab. Seit Mitte der 1970er-Jahre kamen sich Vater und Sohn politisch wieder näher.

Eva Gengler

Feministische KI

Warum Künstliche Intelligenz Ungerechtigkeit verstärkt und was wir dagegen tun müssen

Künstliche Intelligenz – kurz KI – beeinflusst, was wir konsumieren, wo wir arbeiten, wen wir lieben. In einer Welt, in der KI zunehmend unser Leben prägt, offenbart sich jedoch eine unbequeme Wahrheit: Diese Systeme sind nicht neutral. KI spiegelt gesellschaftliche Machtverhältnisse wider und automatisiert Vorurteile. Frauen, People of Color und andere marginalisierte Gruppen werden durch KI häufig benachteiligt, weil sie in einem System entsteht, das von kapitalistischen Interessen, patriarchalen Strukturen und kolonialen Praktiken geprägt ist. Wie eine alternative und feministische KI gestaltet und eingesetzt werden kann, um Ungerechtigkeiten aufzuheben, das zeigt Eva Gengler in diesem Buch.

Mahmoud Muna / Matthew Teller (Hg.)

Daybreak in Gaza

Geschichten über Leben und Kultur Palästinas

Aus dem Englischen übersetzt von Enrico Heinemann

Gaza war einst ein Ort voller Leben – geprägt von Menschlichkeit, Kreativität, kultureller Vielfalt und einer blühenden Industrie. Heute ist dieser Ort nahezu vollständig zerstört, seine Bevölkerung auf der Flucht vor endlosen Angriffen. Doch auch jetzt noch bewahren die Überlebenden von Gaza ihre Kultur durch Literatur, Musik, Kunst, Geschichten und Erinnerungen. Das Buch zeichnet dieses Erbe auf. Es ist ein bewegendes Zeitzeugnis über einen außergewöhnlichen Ort und seine Menschen. Künstler:innen, Ärzt:innen, Studierende, Bauern, Lehrkräfte, Akrobatinnen, Ladenbesitzer und viele mehr kommen zu Wort. Ihre Geschichten handeln von Liebe, Verlust, Angst und Hoffnung – und vom Überleben inmitten der Zerstörung.

Silke Ruth Laskowski

Wächter der Ungleichheit?

Verfassungsrechtliche Diskussion über wahlrechtliche Paritätsgesetze

Ein Rechtsgutachten

Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Ursula Bitzegeio und Stefanie Elies

Warum gibt es keine verpflichtenden Regelungen, die für ein ausgeglichenes Verhältnis von Frauen und Männern in deutschen Parlamenten sorgen? Thüringen und Brandenburg hatten sie eingeführt. Die Landesverfassungsgerichte kippten die Beschlüsse 2020 wieder. Dabei öffnet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland einer verpflichtenden Parität in allen Parlamenten eigentlich Tür und Tor. Es regelt in Art. 3 Abs. 2, dass der Staat zur Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Rechts- und Lebensbereichen verpflichtet ist und bestehende Nachteile beseitigen muss. Für viele Juristinnen und Juristen sowie Politikerinnen und Politiker ergibt sich hieraus die Verpflichtung des Gesetzgebers, für eine Erhöhung des Frauenanteils in den Parlamenten zu sorgen. Seit einigen Jahren erreichen erste Klagen die Verfassungsgerichte – bislang noch ohne Erfolg.

eBook

Peter Brandt

Sich ändern, um sich treu zu bleiben

Erinnerungen und Begegnungen

Wenn sich die politische Geschichte der Bundesrepublik seit den 1960er-Jahren in einer Biografie wiederfindet, dann in der des Intellektuellen, Historikers und bekennenden Sozialisten Peter Brandt – des 1948 geborenen ältesten Sohns von Willy Brandt. Früh ging er eigene Wege, war Teil der Protestbewegung der späten 1960er-Jahre, stand vor Gericht wegen Demonstrationsdelikten und schloss Freundschaft mit Rudi Dutschke. Der Abstand zu den Ansichten und der Politik des Vaters war deutlich. Doch die Verbindung zwischen beiden riss nie ab. Seit Mitte der 1970er-Jahre kamen sich Vater und Sohn politisch wieder näher.

eBook

Nicole Bögelein / Gina Rosa Wollinger

True Criminology

Mythen, Fakten, Hintergründe

Kriminalität ist beunruhigend und faszinierend zugleich. Die Soziologinnen Nicole Bögelein und Gina Rosa Wollinger öffnen uns eine Tür zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen über Kriminalität. Wie unsicher ist unsere Gesellschaft? Wie ist die polizeiliche Statistik richtig zu lesen? Wird die Jugend wirklich immer brutaler? Was wissen wir über sexualisierte Gewalt? Gibt es Gruppen, die öfter kriminell sind als andere? Die Autorinnen klären auf – fundiert, verständlich und spannend zu lesen.

eBook

Eva Gengler

Feministische KI

Warum Künstliche Intelligenz Ungerechtigkeit verstärkt und was wir dagegen tun müssen

Künstliche Intelligenz – kurz KI – beeinflusst, was wir konsumieren, wo wir arbeiten, wen wir lieben. In einer Welt, in der KI zunehmend unser Leben prägt, offenbart sich jedoch eine unbequeme Wahrheit: Diese Systeme sind nicht neutral. KI spiegelt gesellschaftliche Machtverhältnisse wider und automatisiert Vorurteile. Frauen, People of Color und andere marginalisierte Gruppen werden durch KI häufig benachteiligt, weil sie in einem System entsteht, das von kapitalistischen Interessen, patriarchalen Strukturen und kolonialen Praktiken geprägt ist. Wie eine alternative und feministische KI gestaltet und eingesetzt werden kann, um Ungerechtigkeiten aufzuheben, das zeigt Eva Gengler in diesem Buch.

eBook

Katharina Maria Meiser

Schule macht Demokratie

Impulse für eine neue Bildungskultur zwischen Autonomie, Leistung und Verantwortung

Bildung ist der Schlüssel zur Demokratie – doch das deutsche Bildungssystem steckt in alten Strukturen fest. Katharina Meiser sieht einen direkten Zusammenhang zwischen unserem dysfunktionalen Bildungssystem und der aktuellen Demokratiekrise. Daher fordert sie eine gänzlich neue Bildungskultur. Sie zeigt, warum Demokratiekompetenz nur dann entstehen kann, wenn Schulen Raum für Freiheit, Verantwortung, Autonomie und Solidarität bieten.

Harald Roth (Hg.)

Keine Zeit für Apathie, keine Zeit zu schweigen

Texte für eine weltoffene Demokratie

Die Demokratie steht unter Druck – von innen wie außen. Entschlossene Gegenwehr ist jetzt nötig, bevor es zu spät ist. Aber wie? Dieses Buch macht Mut, sich einzumischen, eigene Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Ob in Schule, Nachbarschaft oder digitalem Raum: Demokratie muss täglich gelebt, verteidigt und erneuert werden – von uns allen.

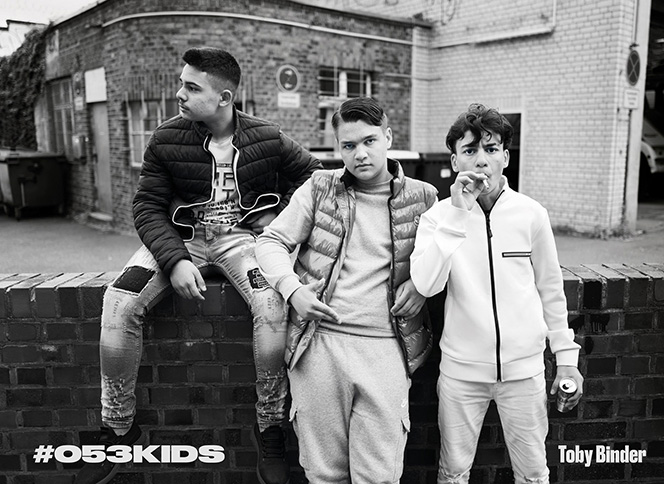

Toby Binder

#053KIDS

Im Duisburger Stadtteil Hochfeld leben mehr als die Hälfte aller Minderjährigen in Armut. Sie und ihre Familien stammen aus vielen verschiedenen Ländern – aber sie nutzen die Ziffern 053 der örtlichen Postleitzahl als Zeichen ihrer Zugehörigkeit. Das sind die 053-Kids. Der Fotograf Toby Binder hat Hochfelder Jugendliche über Jahre begleitet, ihren Alltag dokumentiert, ihr Leben sichtbar gemacht. Binder hat die Erfahrung sozialer Ungerechtigkeit, ihren Kampf um Identität, aber auch Freundschaft und Wünsche meisterhaft ins Bild gesetzt.

Bernd Weber

SPD und Kirchen im Wandel

Ausgrenzung und Annäherung seit dem Kaiserreich

Wie hielt es die SPD früher mit den christlichen Kirchen in Deutschland und wie hält sie es heute? Übersichtlich fasst Bernd Weber eine 160-jährige Geschichte zusammen, die feindselig begann, tiefe Fremdheit überwand und sich zu respektvoller Annäherung entwickelte.

Daniel Edmonds

The Story of our International Labour Movement

The world of work is transforming rapidly and threatens to erode hard-earned rights of working people. The international labour movement has seen it before. In fact, countless times has it been in the midst of the struggle for democracy, peace, inclusion and equality. »The story of Our International Labour Movement« traces back the origins, organisations and campaigns of workers’ organisations worldwide and how they have cooperated across borders. By taking a look inside and emphasizing the democratic nature of labour, Daniel Edmonds allows for a deep and global insight into a movement that has been the first and often last resistance of workers and continues to shape under which conditions we work today and tomorrow.

Nikolaos Gavalakis (Hg.)

Ideen Meinungen Kontroversen

IPG – Internationale Politik und Gesellschaft

Die wichtigsten Debatten 2025

Wie verändert die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA unter Donald Trump die geopolitische Architektur Europas? Gelingt es Europa, trotz Rechtsruck und wachsender Polarisierung handlungsfähig zu bleiben? Welche Perspektiven entstehen aus der neuen Dynamik zwischen BRICS+, den Golfstaaten und dem Globalen Süden? Kann die europäische Linke ihre verlorenen Wählergruppen zurückgewinnen – und wie? Wie zukunftsfähig ist Europas Wirtschaftsmodell im globalen Machtwettbewerb? Kann Europa seine Demokratien wirksam gegen digitale Einflussnahme schützen? Hält die Friedensvereinbarung zwischen Israel und der Hamas – und welche Rolle kann Europa künftig im Nahen Osten spielen? Gelingt es der EU, irreguläre Migration mit ihren neuen Maßnahmen tatsächlich zu reduzieren?

Hilde Nagell

Digital Revolution

How to Take Your Power and Freedom Back

Translated from Norwegian to English by Adam King

Every day, data is collected about how you live. This data is owned by large technology companies in the US and China. Google, Facebook, Amazon, and TikTok have become such a big part of society that important decisions are being moved from democratic assemblies to closed boardrooms. On the one hand, technology makes our lives more exciting and richer. At the same time, it can create economic disparities the world has never seen before. Technology companies are developing increasingly advanced forms of artifi cial intelligence that can solve key tasks, but also threaten our freedom more fundamentally than ever before in history.

Joanna Beata Michlic

Mit den Augen der Kinder

Familie, Krieg, Identität und Nationalität: Wie der Holocaust überlebende polnisch-jüdische Kinder und Jugendliche geprägt hat

Was hat der Holocaust in Kindern und Jugendlichen ausgelöst, die ihn überlebten? Die polnische Historikerin Joanna Beata Michlic versucht, Antworten zu finden. Sie widmet sich jener von der Forschung oft übersehenen Gruppe und legt eine »intime Sozialgeschichte« der jüngsten Überlebenden während und nach dem Holocaust vor. Im Zentrum steht der subjektive Blick der Kinder-Überlebenden aus Polen und Westeuropa, die Folgen ihrer traumatischen Erfahrungen für sich selbst, ihre Familien und ihr weiteres Leben.

eBook

Thomas Greven

Das internationale Netz der radikalen Rechten

Angriff auf die Demokratie in den USA und Europa

Zwischen den USA und Europa existieren potente, transnationale Netzwerke von Rechtspopulisten, Rechtsextremisten und radikalisierten Konservativen. Ihr Ziel: die westlichen Demokratien zu unterhöhlen, um eine autoritär-antiliberale, menschenfeindliche Agenda durchzusetzen. Thomas Greven zeigt, wie diese internationalen Netzwerke systematisch den Keil ihrer Ideen über das »richtige Volk« und erzwungene »Remigration« in die Mitte der Gesellschaft treiben oder den Kampf gegen »die Eliten« global organisieren.

eBook

Andreas Zick / Beate Küpper / Nico Mokros / Marco Eden (Hg.)

Die angespannte Mitte

Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2024/25

Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Franziska Schröter

Krisen, Kriege und Konflikte, Verunsicherung und Vertrauensverlust, Populismus und Polarisierung: Liberale Demokratien wie Deutschland stehen weltweit unter Druck, neue und globale Herausforderungen an eine moderne Gesellschaft zu bewältigen und gleichzeitig ihren freiheitlich-pluralistischen Kern zu bewahren und zu verteidigen. Die Einfallstore für antidemokratische Kräfte und rechtsextreme Ideologien sind weit geöffnet. Sie finden auch und gerade Widerhall in der Mitte der Gesellschaft. Befindet sich die Demokratie an einem Kipppunkt?

Armin Pfahl-Traughber

Politische »Klassiker« der Neuen Rechten

Antidemokratische Denker aus der Weimarer Republik

Einflussreiche antidemokratische Denker gab es bereits in der Weimarer Republik. Dazu gehörten Edgar Julius Jung und Ernst Jünger, Arthur Moeller van den Bruck und Ernst Niekisch, Carl Schmitt und Oswald Spengler. Trotz mancher ideologischer Differenzen – agitiert gegen die liberale Demokratie haben sie alle. Aufklärung und Individualität, Menschenrechte und Pluralismus lehnte man mit großer Wortgewalt ab. Auch heute noch gibt es Anhänger dieser »Klassiker«, insbesondere bei den intellektuellen Rechtsextremisten der Neuen Rechten. Blickt man auf die Autoren, offenbaren sich antidemokratische Gesinnungen, frei nach dem Motto: »Sage mir, auf wen Du dich berufst und ich sage Dir, wo Du stehst.«

Der Mittelstand. BVMW e. V. (Hg.)

Aufbruch Mittelstand

Eine Zukunftsvision für die deutsche Wirtschaft

Die deutsche Wirtschaft steht an einem Wendepunkt. Globale Krisen, geopolitische Umbrüche und strukturelle Herausforderungen setzen den Mittelstand unter Druck. Dieses Buch analysiert die drängendsten Probleme und zeigt konkrete Wege auf, um Deutschlands wirtschaftliche Zukunft nachhaltig zu sichern. Ein fundierter Weckruf für Unternehmer:innen, politische Entscheidungsträger:innen und die gesamte Gesellschaft.

Souad Lamroubal

Die Demokratie der anderen

Was der Kampf um Zugehörigkeit mit uns macht

Der Wunsch nach Zugehörigkeit in einer Demokratie prägt viele Menschen. Aber für wen ist wirklich Platz in unserer Gesellschaft? Steht sie allen offen oder nur Menschen, die sich anpassen und bereit sind, ihre kulturellen Werte über Bord zu werfen und einer diffusen Vorstellung vom »Deutsch-Sein« zu entsprechen? Viele werden in ihrem mühevollen Kampf um Akzeptanz und Gleichberechtigung regelmäßig abgewiesen. Über die Eintrittskarte zur Demokratie entscheiden »die anderen«.

Institut für die Geschichte und Zukunft der Arbeit (IGZA) (Hg.)

Von der Kriegs- zur Friedenstüchtigkeit

Analysen und Materialien zur Geschichte und Zukunft von Krieg und Frieden

Angesichts anhaltender Kriege und neuer Blockkonfrontationen scheint es, als könne die Menschheit der Geißel Krieg nicht entkommen. Der Ruf nach Abschreckung und 'Kriegstüchtigkeit' dominiert, die weltweiten Militärausgaben erreichen neue Rekordwerte.

Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)

Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 65 (2025)

Partizipation und Repräsentation

Eine demokratische Liebesgeschichte?

Moderne Demokratien streben die Herrschaft »des Volkes« durch politische und soziale Teilhabe an. Gleichzeitig wird die alltägliche Machtausübung an Parteien und einzelne Personen delegiert, die den Volkswillen repräsentativ vertreten sollen. Ihren Einfluss machen die Vielen vor allem bei der Wahl ihrer Vertretungen und bei Abstimmungen oder Referenden über einzelne Sachfragen geltend. Dazu artikulieren Interessengruppen, Protestbewegungen, Expert:innen und Einzelne ihre Anliegen durch nichtrepräsentative Praktiken der Partizipation.

Armin Pfahl-Traughber

Politische "Klassiker" der Neuen Rechten

Antidemokratische Denker aus der Weimarer Republik

Einflussreiche antidemokratische Denker gab es bereits in der Weimarer Republik. Dazu gehörten Edgar Julius Jung und Ernst Jünger, Arthur Moeller van den Bruck und Ernst Niekisch, Carl Schmitt und Oswald Spengler. Trotz mancher ideologischer Differenzen – agitiert gegen die liberale Demokratie haben sie alle. Aufklärung und Individualität, Menschenrechte und Pluralismus lehnte man mit großer Wortgewalt ab. Auch heute noch gibt es Anhänger dieser »Klassiker«, insbesondere bei den intellektuellen Rechtsextremis-ten der Neuen Rechten. Blickt man auf die Autoren, offenbaren sich antidemokratische Gesinnungen, frei nach dem Motto: »Sage mir, auf wen Du dich berufst und ich sage Dir, wo Du stehst.«

eBook

Souad Lamroubal

Die Demokratie der anderen

Was der Kampf um Zugehörigkeit mit uns macht

Der Wunsch nach Zugehörigkeit in einer Demokratie prägt viele Menschen. Aber für wen ist wirklich Platz in unserer Gesellschaft? Steht sie allen offen oder nur Menschen, die sich anpassen und bereit sind, ihre kulturellen Werte über Bord zu werfen und einer diffusen Vorstellung vom »Deutsch-Sein« zu entsprechen? Viele werden in ihrem mühevollen Kampf um Akzeptanz und Gleichberechtigung regelmäßig abgewiesen. Über die Eintrittskarte zur Demokratie entscheiden »die anderen«.

eBook

Alexander Hagelüken

Die Ökonomie des Hasses

Wie Rechte von Trump bis AfD unseren Wohlstand zerstören und wie man ihre Wähler zurückholt

Rechtspopulist:innen von Donald Trump bis Alice Weidel locken die Wähler:innen mit Anti-Politik. Sie agitieren gegen Freihandel, EU, Migrant:innen, demokratische Institutionen und Klimaschutz. Doch ihre »Ökonomie des Hasses« zerstört den Wohlstand und verschlechtert das Leben aller, wie die Welt seit der Wahl von Donald Trump täglich erleben muss: Handel und Wirtschaft schrumpfen drastisch, Pflegekräfte fehlen, wo Migration verhindert wird, ohne Institutionen kollabiert die Demokratie und ohne Klimaschutz der Planet.

Ernst Hillebrand (Hg.)

Rechtspopulismus in Europa

Der Einfluss rechter Parteien von Lissabon bis Bukarest

3. aktualisierte und erweiterte Auflage

In Europa feiern rechtspopulistische Parteien große Erfolge bei Wahlen. In immer mehr Ländern sind sie an der Regierung beteiligt. Wer sind sie? Wer führt sie? Was für Ziele haben sie? Das Buch gibt einen Überblick – von Finnland bis Italien, von Portugal bis Rumänien. Kurze und präzise Länderporträts werden durch Texte ergänzt, die nach den Ursachen und der Dynamik des Rechtspopulismus fragen, nach den Motiven seiner Wählerschaft und nach den Möglichkeiten, mit diesem politischen Phänomen umzugehen.

Matthias Meisner / Paul Starzmann

Mut zum Unmut

Eine Anleitung zur politischen Widerspenstigkeit

Es gibt eine gute Kraft der Renitenz! Und wir brauchen sie gerade jetzt, wo negative Nachrichten und Resignation alles zu dominieren scheinen. Dieses Buch hat einen erfrischenden Ansatz: Es plädiert dafür, aktiv zu werden, die Gleichgültigkeit abzulegen, »Nein!« zu sagen, anzuecken – im Job, auf der Straße und in der Politik. Die Autoren finden dafür viele prominente Beispiele von Menschen, die unbequem sind, aufbegehren und ihre Finger absichtlich in Wunden legen wie Petra Kelly, Kevin Kühnert, Werner Schulz, Marco Wanderwitz, Kristina Hänel, Anne Wizorek, Marie von Kuck, Heidi Reichinnek u. v. a.

Matthias Meisner / Paul Starzmann

Mut zum Unmut

Eine Anleitung zur politischen Widerspenstigkeit

Es gibt eine gute Kraft der Renitenz! Und wir brauchen sie gerade jetzt, wo negative Nachrichten und Resignation alles zu dominieren scheinen. Dieses Buch hat einen erfrischenden Ansatz: Es plädiert dafür, aktiv zu werden, die Gleichgültigkeit abzulegen, »Nein!« zu sagen, anzuecken – im Job, auf der Straße und in der Politik. Die Autoren finden dafür viele prominente Beispiele von Menschen, die unbequem sind, aufbegehren und ihre Finger absichtlich in Wunden legen wie Petra Kelly, Kevin Kühnert, Werner Schulz, Marco Wanderwitz, Kristina Hänel, Anne Wizorek, Marie von Kuck, Heidi Reichinnek u. v. a.

eBook

Alexander Hagelüken

Die Ökonomie des Hasses

Wie Rechte von Trump bis AfD unseren Wohlstand zerstören

und wie man ihre Wähler zurückholt

Rechtspopulist:innen von Donald Trump bis Alice Weidel locken die Wähler:innen mit Anti-Politik. Sie agitieren gegen Freihandel, EU, Migrant:innen, demokratische Institutionen und Klimaschutz. Doch ihre »Ökonomie des Hasses« zerstört den Wohlstand und verschlechtert das Leben aller, wie die Welt seit der Wahl von Donald Trump täglich erleben muss: Handel und Wirtschaft schrumpfen drastisch, Pflegekräfte fehlen, wo Migration verhindert wird, ohne Institutionen kollabiert die Demokratie und ohne Klimaschutz der Planet.

eBook

Ernst Hillebrand (Hg.)

Rechtspopulismus in Europa

Der Einfluss rechter Parteien von Lissabon bis Bukarest

3. aktualisierte und erweiterte Auflage

In Europa feiern rechtspopulistische Parteien große Erfolge bei Wahlen. In immer mehr Ländern regieren sie. Wer sind sie? Wer führt sie? Was für Ziele haben sie? Das Buch gibt einen Überblick – von Finnland bis Italien, von Portugal bis Rumänien. Kurze und präzise Länderporträts werden durch Texte ergänzt, die allgemein nach den Ursachen des Rechtspopulismus fragen, nach den Motiven seiner Wählerschaft, nach seinem Europabild und seiner Verbreitung über Europa hinaus.

eBook

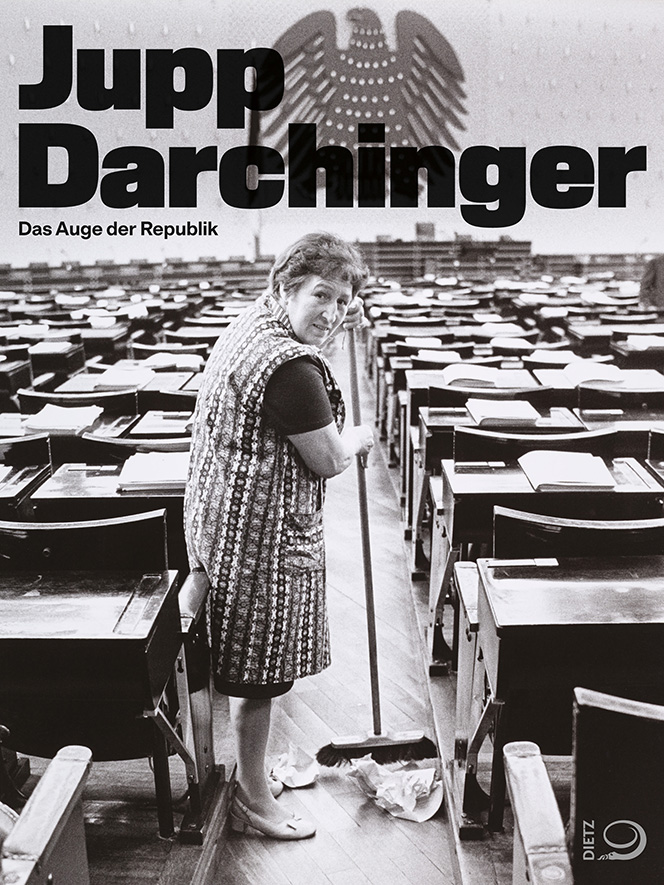

Klara Niemann / Laura Valentini / Katja Wollenberg

Jupp Darchinger

Das Auge der Republik

Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Anja Kruke und für das LVR-Landesmuseum von Thorsten Valk

Mit zahlreichen Schwarz-Weiß-Abbildungen

Der Fotojournalist Josef Heinrich (Jupp) Darchinger (1925–2013) begleitete wie kein zweiter die Akteur:innen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Bonner Republik. Als kritischer Chronist prägte er das visuelle Gedächtnis dieser Epoche – vom Wirtschaftswunder der Adenauer-Ära bis zum wiedervereinigten Deutschland. Seine Aufnahmen von Persönlichkeiten wie Willy Brandt und Helmut Schmidt sind Ikonen der Zeitgeschichte.

Thomas Hartmann-Cwiertnia / Jochen Dahm / Frank Decker (Hg.)

Freiheit. Gleichheit. Vertrauen.

Was unsere Demokratie jetzt braucht

In einer Welt, die sich massiv wandelt und von radikalen politischen Umbrüchen gezeichnet ist, wird die Frage »Wie sieht die Zukunft der Demokratie aus?« dringlicher denn je. Dieser Band versammelt prominente Stimmen aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft, die ihre Ideen und Gedanken zum Zustand und zu den Perspektiven des liberalen demokratischen Systems einbringen.

Gabriele Bergfeld / Christina Schulz zur Wiesch / Corinna Maßmann

Mevlüde bleibt!

Die wahre Geschichte einer Frau, die Rassismus mit Liebe und Versöhnung begegnet

Mit Illustrationen von Emma Schneider

Zugang zu den **Materialien zum Buch für Lehrkräfte** erhalten Sie [**hier**](https://dietz-verlag.de/downloads/Mevluede_Lehrmaterial.pdf). Wie spricht man mit seinen Kindern über Rassismus? Dieses einzigartige Buch hilft Ihnen dabei. Im Jahr 1993 erschütterte ein rechtsextremer Brandanschlag in Solingen das Land. Eine grausame Tat, bei der Mevlüde Genç zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte verlor. Doch trotz des unermesslichen Leids, das ihr widerfuhr, rief sie immer wieder zu Frieden und Versöhnung auf. Mevlüde Genç starb am 30.10.2022, kurz vor ihrem 80. Geburtstag. Wer war diese außergewöhnliche Frau und was hat sie uns bis heute zu sagen?

Mareen Heying / Alexandra Jaeger / Nina Kleinöder / Sebastian Knoll-Jung / Sebastian Voigt (Hg.)

Verschwiegener Alltag

Gewalt am Arbeitsplatz seit dem 19. Jahrhundert

Gewalt am Arbeitsplatz war und ist allgegenwärtig. Sie wurde hinter Fabriktoren, Bürotüren oder in Haushalten oft nicht sichtbar, verharmlost oder tabuisiert. Die Gewaltformen, ihre Wahrnehmung und ihre Rahmenbedingungen haben sich seit dem 19. Jahrhundert verändert. Der Band gibt einen Einblick in Wandel und Kontinuitäten, Akteursgruppen und die gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Gewalt ermöglichten.

Wirtschaftsforum der SPD e. V. (Hg.)

Visionomics

Fünf Säulen für Wohlstand in einer unsicheren Welt

Das Bruttoinlandsprodukt gerät als Wohlstandsindikator in Zeiten multipler Krisen an seine Grenzen. Wie lässt sich unser Wohlstand angesichts solcher Krisen langfristig sichern? Klar ist, dieses Problem kann nicht allein gedacht werden. Die wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen, geopolitischen und demokratischen Aspekte müssen zusammengedacht werden, um ein stabiles Fundament für Deutschlands Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen.

Peter Seibert

Die Niederschlagung des Bauernkriegs 1525

Beginn einer deutschen Gewaltgeschichte

Die brutale Niederschlagung des Bauernkriegs war der Anfang einer langen Geschichte rücksichtsloser Gewalt der deutschen Obrigkeiten: von den autoritären Feudalstaaten der frühen Neuzeit über Preußen bis in die NS-Diktatur. 1525 begann Deutschlands Weg in die Untertanengesellschaft, woran auch Martin Luther seinen Anteil hatte. Die entfesselte Gewalt deutscher Herren gegen ihre Untertanen und gegen frühe Forderungen demokratischer Teilhabe legte den Keim für eine Tradition der Unfreiheit und Unterdrückung.

Claudia Kneifel

Verliebt, vertraut, verrechnet

Erfolgreiche Altersvorsorge für Frauen ab 50

»Von meiner Rente alleine könnte ich nicht leben. Im Falle einer Scheidung rutsche ich in die Altersarmut.« In der Tat: Viele Frauen haben für ihr Alter nicht ausreichend finanziell vorgesorgt. Doch auch mit 50+ ist es nicht zu spät, die Altersvorsorge in den Griff zu bekommen. In zehn Strategien erklärt Claudia Kneifel, wie das geht und an welchen Stellschrauben Frauen rechtzeitig drehen sollten.

Peter Kirsten

Gefährten der Atombombe

Klaus Fuchs und Carl Friedrich von Weizsäcker. Zwei Physiker im Sog des nuklearen Wettrüstens

Zwei Wissenschaftler, zwei politische Systeme, ein Auftrag: die Entwicklung der Bombe. Die Biografien von Klaus Fuchs und Carl Friedrich von Weizsäcker lassen das düstere Panorama einer gespaltenen Epoche aufscheinen, in der zwei Physiker zu tragenden Akteuren in einem Wettlauf um die mächtigste Waffe der Geschichte werden – und zu Schlüsselfiguren in rivalisierenden Lagern.

Peter Seibert

Die Niederschlagung des Bauernkriegs 1525

Beginn einer deutschen Gewaltgeschichte

Die brutale Niederschlagung des Bauernkriegs war der Anfang einer langen Geschichte rücksichtsloser Gewalt der deutschen Obrigkeiten: von den autoritären Feudalstaaten der frühen Neuzeit über Preußen bis in die NS-Diktatur. 1525 begann Deutschlands Weg in die Untertanengesellschaft, woran auch Martin Luther seinen Anteil hatte. Die entfesselte Gewalt deutscher Herren gegen ihre Untertanen und gegen frühe Forderungen demokratischer Teilhabe legte den Keim für eine Tradition der Unfreiheit und Unterdrückung.

eBook

Claudia Kneifel

Verliebt, vertraut, verrechnet

Erfolgreiche Altersvorsorge für Frauen ab 50

»Von meiner Rente alleine könnte ich nicht leben. Im Falle einer Scheidung rutsche ich in die Altersarmut.« In der Tat: Viele Frauen haben für ihr Alter nicht ausreichend finanziell vorgesorgt. Doch auch mit 50+ ist es nicht zu spät, die Altersvorsorge in den Griff zu bekommen. In zehn Strategien erklärt Claudia Kneifel, wie das geht und an welchen Stellschrauben Frauen rechtzeitig drehen sollten.

eBook

Michèle Auga

The Big Change?

Großbritanniens Exit aus dem Populismus

Der Laborversuch »Brexit« ist gescheitert. Und jetzt? Mit Hochachtung vor einer 800 Jahre alten Demokratie resümiert Michèle Auga die jüngste Zeitgeschichte des Vereinigten Königreichs. Ihr Fazit: Populismus lohnt sich nicht. Mit Hilfe neuer Akteure wie Keir Starmer oder David Lammy entsteht das Bild eines Landes, das begonnen hat, sich am eigenen Schopf aus dem populistischen Sumpf zu ziehen und den Krisenmodus zu verlassen. Willkommen zurück in Europa, lieber Nachbar Großbritannien!

Beate Eckstein / Franziska Richter / Peter Pfister (Hg.)

Do you have something to fight for?

100 Jahre Fördern und Gestalten

Die wechselvolle 100-jährige Geschichte der Friedrich-Ebert-Stiftung und deren Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität spiegeln sich auf eine besondere Weise in ihrer Kunstsammlung wider. Anhand verschiedener Themenfelder – wie Arbeiter:innenbewegung, Krieg, Repression und Vertreibung, Kollektives Wissen oder Proteste und Umbrüche – präsentieren wir anlässlich des Jubiläums eine kuratierte Auswahl der Sammlung im Dialog mit zeitgenössischen Positionen (ehemaliger) Kunststipendiat:innen. Historisch bedingte Leerstellen wie eine geringere Anzahl an Künstlerinnen oder porträtierter Politikerinnen werden von aktuellen künstlerischen Arbeiten reflektiert und besetzt.

Michèle Auga

The Big Change?

Großbritanniens Exit aus dem Populismus

Der Laborversuch »Brexit« ist gescheitert. Und jetzt? Mit Hochachtung vor einer 800 Jahre alten Demokratie resümiert Michèle Auga die jüngste Zeitgeschichte des Vereinigten Königreichs. Ihr Fazit: Populismus lohnt sich nicht. Mit Hilfe neuer Akteure wie Keir Starmer oder David Lammy entsteht das Bild eines Landes, das begonnen hat, sich am eigenen Schopf aus dem populistischen Sumpf zu ziehen und den Krisenmodus zu verlassen. Willkommen zurück in Europa, lieber Nachbar Großbritannien!

eBook

Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)

100 Jahre, 100 Orte, 100 Rezepte

Ein internationales Kochbuch der Friedrich-Ebert-Stiftung

Die Friedrich-Ebert-Stiftung wird 100 Jahre. In diesem Kochbuch finden Sie 100 regionale Rezepte aus 100 Standorten weltweit. Jedes der Rezepte wird von einem »Tischgespräch« begleitet. Hier erfahren Sie, wie diese vielen unterschiedlichen Gerichte kulinarischen Genuss mit einer starken Demokratie und einer solidarischen Gesellschaft verbinden.

Daniela Rüther

Die Sex-Besessenheit der AfD

Rechte im 'Genderwahn'

Ist die AfD sexbesessen? Es sieht so aus! Unablässig trägt die rechtsautoritäre Partei die Themen Sexualität und Geschlechtlichkeit in die Parlamente und in die Öffentlichkeit. Es geht um »Volks«-Vermehrung und Geburtenzahlen, Homosexualität, Transsexualität, Sexualaufklärung, Geschlechterforschung und geschlechtergerechte Sprache. Gestützt auf gründliche Recherchen, die neues und bislang unbekanntes Material zutage gefördert haben, wird deutlich, dass die AfD eine völkisch-nationalistische Familien- und Bevölkerungspolitik verfolgt, die auf NS-Konzepte zurückgeht.

Nikolaos Gavalakis (Hg.)

Ideen, Meinungen, Kontroversen

IPG – Internationale Politik und Gesellschaft

Die wichtigsten Debatten 2024

Welche wirtschaftlichen Folgen hat die wachsende Rivalität zwischen den USA und China für Europa? Wie entwickelt sich der Krieg in der Ukraine weiter und welche Rolle spielen diplomatische Bemühungen bei einer möglichen Konfliktlösung? Gelingt es der EU mit dem Migrations- und Asylpakt den Herausforderungen im Asyl- und Migrationsbereich effektiv entgegenzutreten? Wie kann der Siegeszug rechtspopulistischer Parteien gestoppt werden? Können die BRICS-Staaten durch die Erweiterung ihrer Allianz ihren globalen Einfluss ausbauen? Gibt es realistische Perspektiven für eine diplomatische Lösung im Nahostkonflikt und welche Akteure spielen dabei eine Schlüsselrolle? Wie sieht die Zukunft Syriens nach dem Sturz von Assad aus? Welche Konsequenzen wird die Wahl von Donald Trump auf die internationale Politik haben?

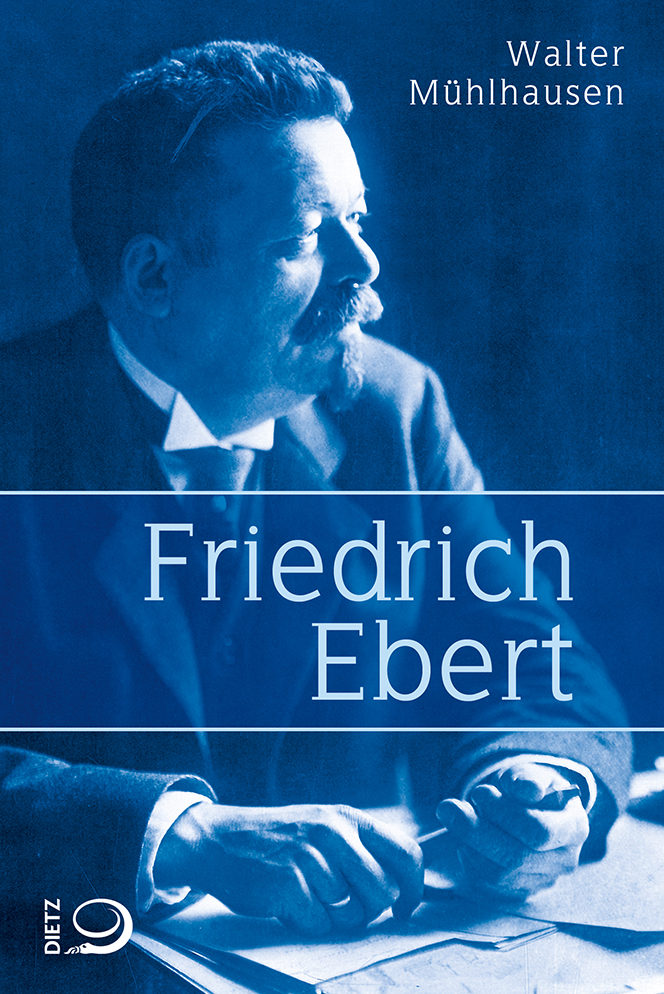

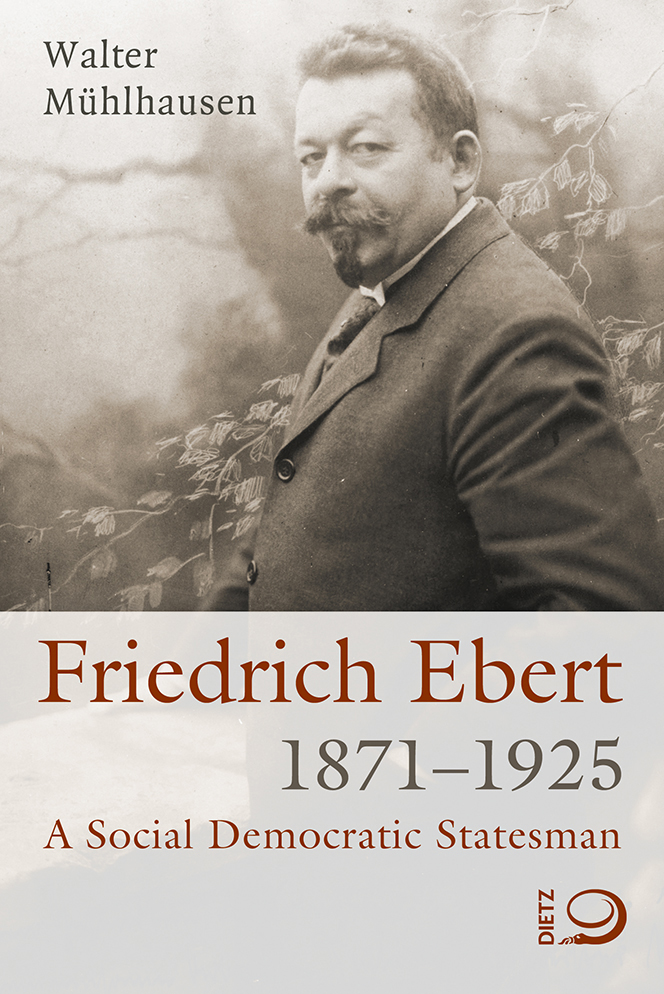

Walter Mühlhausen

Friedrich Ebert 1871–1925

Reichspräsident der Weimarer Republik

3., durchgesehene und überarbeitete Auflage

Friedrich Ebert (1871–1925) zählt als SPD-Vorsitzender von 1913 bis 1919, als Wegbereiter in die Demokratie 1918/19 und als erster Reichspräsident von 1919 bis zu seinem frühen Tod 1925 zu den herausragenden Persönlichkeiten der deutschen Demokratiegeschichte im 20. Jahrhundert. Er prägte die Politik seiner Zeit, sah sich als Beauftragter des ganzen deutschen Volkes und nutzte seine Gestaltungsmöglichkeiten zur Stabilisierung der jungen Republik.

Daniela Rüther

Die Sex-Besessenheit der AfD

Rechte im 'Genderwahn'

Ist die AfD sexbesessen? Es sieht so aus! Unablässig trägt die rechtsautoritäre Partei die Themen Sexualität und Geschlechtlichkeit in die Parlamente und in die Öffentlichkeit. Es geht um »Volks«-Vermehrung und Geburtenzahlen, Homosexualität, Transsexualität, Sexualaufklärung, Geschlechterforschung und geschlechtergerechte Sprache. Gestützt auf gründliche Recherchen, die neues und bislang unbekanntes Material zutage gefördert haben, wird deutlich, dass die AfD eine völkisch-nationalistische Familien- und Bevölkerungspolitik verfolgt, die auf NS-Konzepte zurückgeht.

eBook

Manfred Schneider (Hg.)

Geschichten, die die Wende schrieb

Biografien, Erzählungen, Interviews

Noch heute, fast 35 Jahre nach der »Wende«, wird darüber gestritten, welche Konzepte die richtigen gewesen wären, um zu vermeiden, dass es »Verlierer« und »Sieger« gibt. Welche Überlegungen, Strategien, Programme und Projekte gab es damals, und was ist aus ihnen geworden? Welche biografischen Erfahrungen wurden in je unterschiedlicher Weise in Ost und West gemacht?

Patrick Diamond / Ania Skrzypek (Hg.)

The Politics of Polycrisis

Transforming Social Democracy in Europe

To respond to the rising challenges of insecurity and inequality that plagued advanced capitalist countries in recent years, social democratic parties urgently need a new intellectual paradigm. Forging new ideas means being prepared to enter into dialogue with other political traditions. Overcoming political paralysis necessitates moving radically beyond stale and out of date »tax-and-spend« solutions to the economic and social problems of our age. That means forging a new approach to market capitalism that tackles concentrations of corporate and market power, governing in the public interest. It is essential to cultivate institutions between the traditional state and the free market that provide community attachment, respect for traditional roles, and a sense of mutual obligation. To find a path back to power, social democrats must combine a forward-looking agenda for inclusive prosperity with protecting the pillars of securitythat give meaning to our lives in an era of unprecedented instability and upheaval.

Gerhard Stahl

China: Dangerous rival or cooperation partner?

How can EU–China relations develop in a changing world with geopolitical conflicts?

In today’s world, China has become an important player vis-à-vis the European Union. This publication provides knowledge and considerate recommendations that constitute a valuable contribution to the development of a European strategy for China. It is an invitation to study China’s economic and political development based on facts, and different opinions of people in business, politics, and academia. It looks into history, economic competition, and the reasons and consequences of geopolitical confrontation. With his methodical approach and his experience as a visiting professor in China for the past ten years, Gerhard Stahl presents the current assets and challenges of this empire. What about the EU, the main trade and economic partner of China? Are we partners or rivals, or both? This book is not only a theoretical analysis, it is a convincing plea for international cooperation to solve global problems like climate change and underdevelopment.

Bibliothek im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)

Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung

Jahrgang 48 (2023)

Die Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung erfasst alle Publikationen zur Geschichte der Arbeiter- und Frauenbewegung, (linken) Parteien, Bewegungen und Gewerkschaften aus dem Jahr 2023.

Mike Schmeitzner / Thilo Scholle (Hg.)

Hermann Heller, die Weimarer Demokratie und der soziale Rechtsstaat

Hermann Heller (1891–1933) war ein bedeutender Vordenker der sozialen Demokratie und Verteidiger der Weimarer Republik. Die Beiträge im vorliegenden Band thematisieren sowohl den Verfassungsdenker und Analytiker des aufkommenden Faschismus und Nationalsozialismus als auch den wehrhaften Demokraten und politischen Bildner. Heller wird hier in der ganzen Breite seines Engagements und auch mit Blick auf aktuelle Herausforderungen reflektiert.

Julia Jirmann

Blackbox Steuerpolitik

Wie unser Steuersystem Ungleichheit fördert. Ein Reformvorschlag

In kaum einer anderen westlichen Demokratie sind Vermögen so ungleich verteilt wie in Deutschland. Wir sind ein Hochsteuerland für mittlere Arbeitseinkommen, aber ein Niedrigsteuerland für Vermögende. Wie kann das sein? Ist das gerecht? Warum haben Superreiche geringere Steuer- und Abgabensätze als der Durchschnitt hierzulande? Und wie bekommen wir es hin, dass unser Steuersystem allen dient?

Martin Hecht

Das geschmeidige Ich

Die Gesellschaft der Selbstdarsteller

Wir alle sind Meister der Verstellung. Das ist gar nicht verwerflich. Schein statt Sein ist etwas zutiefst Menschliches. Was aber, wenn das Klima in der offenen Gesellschaft rauer wird? Alle treten gegen alle an. Unsere Formen der sozialen Verwandlung folgen oft nur noch Strategien um mehr Macht und Influence. »Soziale Geschmeidigkeit« ist das neue Kapital und die Schlüsseltugend unserer Zeit. Wer darüber verfügt, feiert Erfolge, wer nicht, wird zum Verlierer.

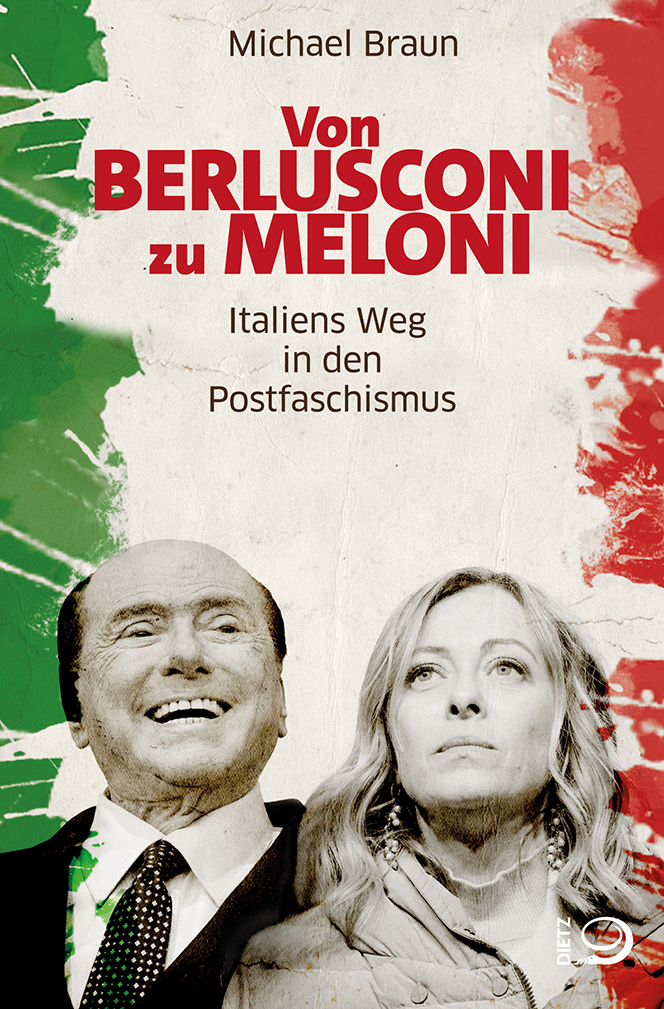

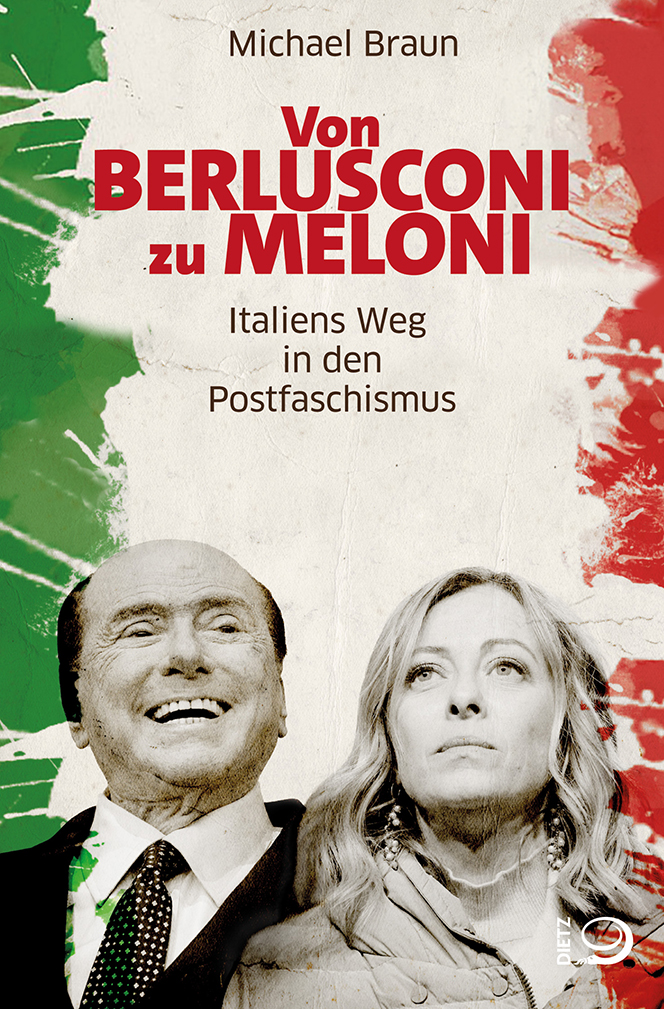

Michael Braun

Von Berlusconi zu Meloni

Italiens Weg in den Postfaschismus

Im Jahr 2022 wählte Italien Giorgia Meloni an die Macht. Der große Erfolg der neuen extrem rechten Regierungschefin, die nie ein böses Wort über Mussolini verlor und einen neuen »italienischen Stolz« propagiert, kam keineswegs aus dem Nichts. Der windige Medientycoon und Politiker Silvio Berlusconi bereitete Italien über 30 Jahre einen konsequenten Weg in den Postfaschismus. Die Popularität harter rechter Politiker:innen wuchs und ist bis heute ungebrochen. Wie lässt sich das erklären? Was heißt das für Italiens Demokratie? Wie wirkt sich das auf die Zukunft Europas aus?

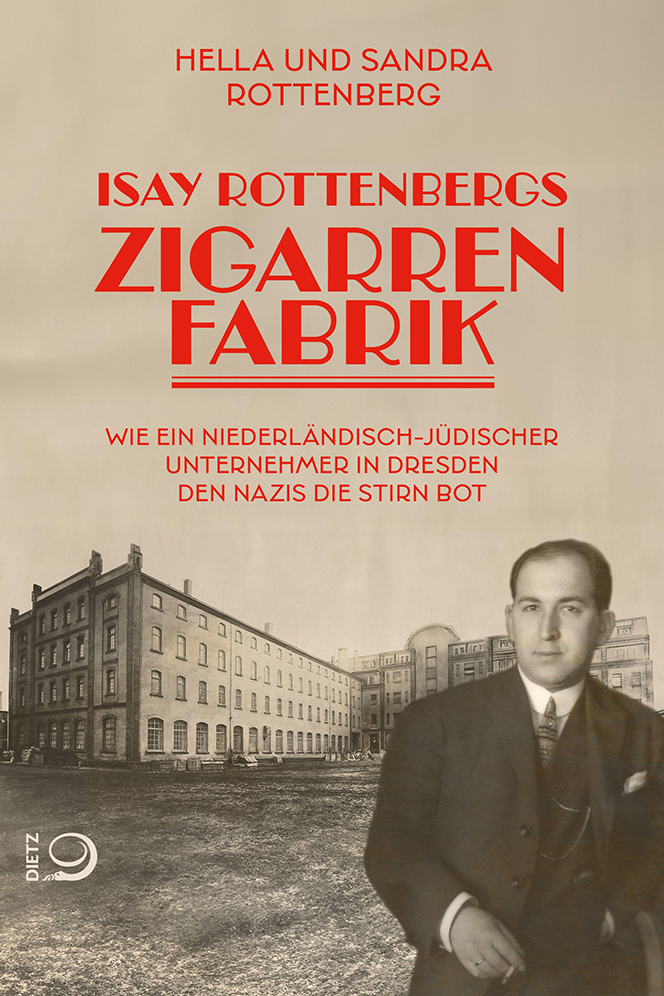

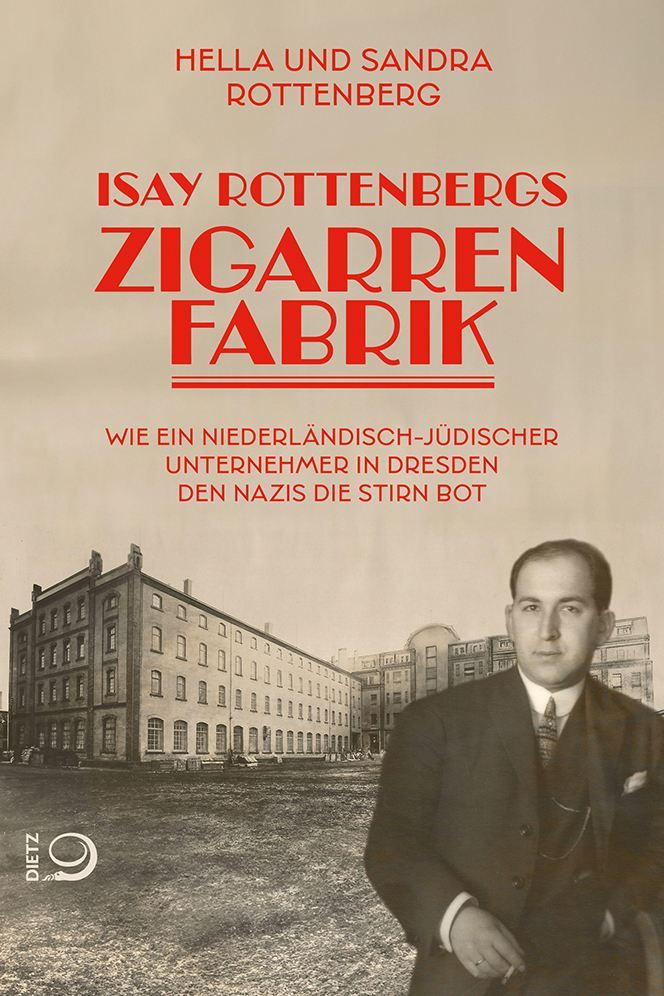

Hella Rottenberg / Sandra Rottenberg

Isay Rottenbergs Zigarrenfabrik

Wie ein niederländisch-jüdischer Unternehmer in Sachsen den Nazis die Stirn bot

Übersetzt aus dem Niederländischen von Christina Siever

Isay Rottenberg, ein Unternehmer aus Amsterdam, kauft 1932 im sächsischen Döbeln bei Dresden die Deutschen Zigarrenwerke. Mit maschinellen Produktionsmethoden saniert er den wirtschaftlich angeschlagenen Großbetrieb mitten im Dritten Reich. Die arische Konkurrenz schäumt. Doch solange der Jude Rottenberg vielen Hundert Menschen in schwierigen Zeiten Arbeit gibt, schaffen es selbst eingefleischte Nazis nicht, ihn zu vertreiben. Mit Mut und Beharrlichkeit kann er bis 1935 durchhalten.

Stephan Rammler

Klimabauhaus Berlin

Die adaptive Stadt: Berlin als Reallabor der Klimaanpassung

Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Nora Langenbacher

Was der Klimawandel für Städte bedeutet und wie Anpassung gelingen könnte. Der Zukunftsforscher Stephan Rammler liefert eine Analyse über die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels auf unser tägliches Leben und entwirft dennoch ein zukunftsfrohes und ermutigendes Szenario. Auf seine wissenschaftliche Analyse des Status quo und die Empfehlung konkreter politischer Maßnahmen folgt ein fiktionales Szenario aus einem Berlin im Jahr 2050 – das zeigt, wie Metropolen den enormen Herausforderungen begegnen können. Ein Weckruf an die gesamte Stadtgesellschaft und Aufruf an die Politik. Ein Buch, das aufrütteln, aber auch Mut machen will.

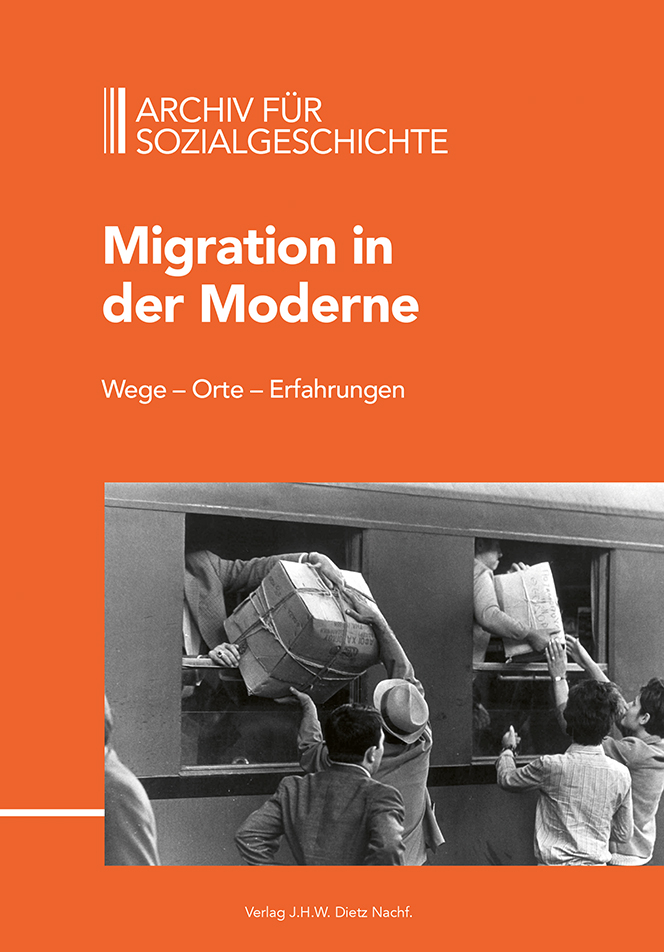

Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)

Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 64 (2024)

Migration in der Moderne

Wege - Orte - Erfahrungen

Menschen waren zu allen historischen Zeiten mobil, ob aus eigenem Antrieb oder aufgrund politischer oder wirtschaftlicher Notlagen. Migrationsbewegungen verknüpfen entlegene Regionen durch Reiserouten und Kommunikationsnetze, sie prägen Bahnhöfe, (Flug-)Häfen und ganze Stadtviertel als Räume des Ankommens und Zusammenlebens. Nationalstaaten sind zwar bemüht, Migration zu steuern, sie können die eigensinnige Suche nach neuen Lebensmittelpunkten und Erwerbsquellen aber nicht in Gänze kontrollieren.

Michael Braun

Von Berlusconi zu Meloni

Italiens Weg in den Postfaschismus

Im Jahr 2022 wählte Italien Giorgia Meloni an die Macht. Der große Erfolg der neuen extrem rechten Regierungschefin, die nie ein böses Wort über Mussolini verlor und einen neuen »italienischen Stolz« propagiert, kam keineswegs aus dem Nichts. Der windige Medientycoon und Politiker Silvio Berlusconi bereitete Italien über 30 Jahre einen konsequenten Weg in den Postfaschismus. Die Popularität harter rechter Politiker:innen wuchs und ist bis heute ungebrochen. Wie lässt sich das erklären? Was heißt das für Italiens Demokratie? Wie wirkt sich das auf die Zukunft Europas aus?

eBook

Hella Rottenberg / Sandra Rottenberg

Isay Rottenbergs Zigarrenfabrik

Wie ein niederländisch-jüdischer Unternehmer in Sachsen den Nazis die Stirn bot

Übersetzt aus dem Niederländischen von Christina Siever

Isay Rottenberg, ein Unternehmer aus Amsterdam, kauft 1932 im sächsischen Döbeln bei Dresden die Deutschen Zigarrenwerke. Mit maschinellen Produktionsmethoden saniert er den wirtschaftlich angeschlagenen Großbetrieb mitten im Dritten Reich. Die arische Konkurrenz schäumt. Doch solange der Jude Rottenberg vielen Hundert Menschen in schwierigen Zeiten Arbeit gibt, schaffen es selbst eingefleischte Nazis nicht, ihn zu vertreiben. Mit Mut und Beharrlichkeit kann er bis 1935 durchhalten.

eBook

Martin Hecht

Das geschmeidige Ich

Die Gesellschaft der Selbstdarsteller

Wir alle sind Meister der Verstellung. Das ist gar nicht verwerflich. Schein statt Sein ist etwas zutiefst Menschliches. Was aber, wenn das Klima in der offenen Gesellschaft rauer wird? Alle treten gegen alle an. Unsere Formen der sozialen Verwandlung folgen oft nur noch Strategien um mehr Macht und Influence. »Soziale Geschmeidigkeit« ist das neue Kapital und die Schlüsseltugend unserer Zeit. Wer darüber verfügt, feiert Erfolge, wer nicht, wird zum Verlierer.

eBook

Julia Jirmann

Blackbox Steuerpolitik

Wie unser Steuersystem Ungleichheit fördert. Ein Reformvorschlag

In kaum einer anderen westlichen Demokratie sind Vermögen so ungleich verteilt wie in Deutschland. Wir sind ein Hochsteuerland für mittlere Arbeitseinkommen, aber ein Niedrigsteuerland für Vermögende. Wie kann das sein? Ist das gerecht? Warum haben Superreiche geringere Steuer- und Abgabensätze als der Durchschnitt hierzulande? Und wie bekommen wir es hin, dass unser Steuersystem allen dient?

eBook

Frank Überall

Deadline für den Journalismus?

Wie wir es schaffen, nicht zur Desinformationsgesellschaft zu werden

Die Medien stehen enorm unter Druck – politisch und technisch. Der Wert professioneller Nachrichten und Faktenanalysen scheint zugunsten populistischer Botschaften extrem abzunehmen. Für die Demokratie ist guter und unabhängiger Journalismus jedoch lebenswichtig. Wie sieht die Presselandschaft in 20 Jahren aus? Wie wollen wir künftig informiert werden? Wie können Fachleute in diesem Beruf weiterhin existieren? Wie begegnen wir zunehmenden Desinformationsversuchen?

Frank Überall

Deadline für den Journalismus?

Wie wir es schaffen, nicht zur Desinformationsgesellschaft zu werden

Die Medien stehen enorm unter Druck – politisch und technisch. Der Wert professioneller Nachrichten und Faktenanalysen scheint zugunsten populistischer Botschaften extrem abzunehmen. Für die Demokratie ist guter und unabhängiger Journalismus jedoch lebenswichtig. Wie sieht die Presselandschaft in 20 Jahren aus? Wie wollen wir künftig informiert werden? Wie können Fachleute in diesem Beruf weiterhin existieren? Wie begegnen wir zunehmenden Desinformationsversuchen?

eBook

Jochen Dahm / Rebecca Demars / Peter Beule / Severin Schmidt (Hg.)

Verfassung im Fluss

75 Jahre Grundgesetz

Das Grundgesetz wird 75 Jahre alt und es ist eine große Erfolgsgeschichte. Gleichzeitig ist es ein Dokument des Wandels. Mehr als sechzigmal ist das Grundgesetz seit seiner Verkündung geändert worden. Manche Novelle fand breite Zustimmung, andere wurden sehr kontrovers diskutiert oder sind bis heute heftig umstritten.

Institut für die Geschichte und Zukunft der Arbeit (IGZA) (Hg.)

Mitten im dunklen Tal – am Ende Wohlstand und Freiheit?!

Kurzfassung der Materialien zur Geschichte und Zukunft der Arbeit

Lebt die Menschheit am Ende des 21. Jahrhunderts im Garten Eden oder in einer verseuchten Ruinenlandschaft? Beides ist denkbar und möglich. Unsere Hoffnung besteht darin, dass wir die Richtung noch beeinflussen können. Hilfreich dabei ist der Abschied vom Maulwurfshügel, ein globaler und historisch weiter Blick - zumindest auf die letzten 5 000 Jahre, die letzten 250 und die nächsten 100 Jahre.

Stephen Minas

Climate progress in the EU and the world

Anthropogenic climate change is already impacting every region of the globe and affecting vulnerable people more severely than others.

Climate change is a whole-of-economy problem. To tackle it, we need transformational change across economic sectors. Economic responses to climate change must address ‘negative externalities’ but also avoid regressive and inequitable outcomes.

International climate governance has multiple action channels but is centred on the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) regime and most notably the 2015 Paris Agreement, which sets ambitious goals and has nearly universal adoption. However, there is still a substantial gap between what the Paris goals require and aggregate implementation. Progressives must work through multilateral, bilateral and other channels to strengthen the climate transition.

Ivana Bartoletti

A digital union based on European values

The digital transition will significantly affect the work, education and social life of all Europeans. Digitalisation impacts public service delivery and, through social media, even affects our democratic processes. This primer is meant to provide the reader with a grounded understanding of the technology and policy relevance of the developments that have been taking place and are expected to shape the debate in the coming years. It also aims to raise some thought-provoking ideas on what needs to be done to help European tech policy establish itself on firm foundations and foster a progressive vision of society.

Wirtschaftsforum der SPD e. V. (Hg.)

Geoeconomics

Ökonomie und Politik in der Zeitenwende

Die postkommunistische Weltordnung ist zerbrochen. Der Krieg in Europa und im Nahen Osten, der Einflussverlust des Westens und das Erstarken der BRICS-Staaten sind nur einige Stichworte für diese Entwicklung. Geopolitik dominiert die internationalen Beziehungen. Dies hat nicht nur außen- und sicherheitspolitische Konsequenzen, sondern betrifft die ökonomische Entwicklung der Weltwirtschaft, Handelspolitik, Wertschöpfungsketten und notwendige Energie- und Rohstoffpartnerschaften.

Jörg Gertel / David Kreuer / Friederike Stolleis

Die enteignete Generation

Jugend im Nahen Osten und in Nordafrika

Die umfangreiche Jugendstudie, die die Friedrich-Ebert-Stiftung 2021/22 im Nahen Osten und in Nordafrika durchgeführt hat, ist weltweit richtungsweisend. Sie knüpft inhaltlich an die fünf Jahre zuvor durchgeführte Studie an und erlaubt aktuelle Einblicke in Selbstverständnis, Lebenschancen und Zukunftsperspektiven von 12.000 jungen Menschen zwischen 16 und 30 Jahren aus Ägypten, Algerien, Irak, Jemen, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, Palästina, Sudan, Syrien und Tunesien.

Thomas Hartmann-Cwiertnia / Jochen Dahm / Frank Decker (Hg.)

Europa 2050

Souverän, sozial, handlungsfähig

»Am Ende des Tages haben die klugen Europäer einen ziemlich erstaunlichen und wunderschönen Ort geschaffen, etwas, von dem wir bisher nicht herausgefunden haben, wie wir es in den USA erreichen können.« So formulierte der Autor Steven Hill vor knapp anderthalb Jahrzehnten seinen Blick auf Europa.

Eine Perspektive die uns im Alltag oft fehlt. Ändert man den Blick, erkennt man wie unwahrscheinlich ein solches Bündnis zwischen ehemals verfeindeten Nationen war. Und welche innere Kraft ihm bei aller Verletzlichkeit innewohnen muss.

Im Jahr 2024 könnten die Herausforderungen aber kaum größer sein. Krieg, Klimakatastrophe, Ungleichheit in und zwischen den Ländern, eine rasante technische Entwicklung. Kein Staat kann dem alleine entgegentreten. Europa! – muss weiterhin und umso mehr die Antwort für alle lauten, die an ein besseres Morgen glauben.

Der Mittelstand. BVMW e. V. (Hg.)

Zukunft Mittelstand

Zurück zu klaren Perspektiven. Ein Weckruf aus der Wirtschaft

Die deutsche Wirtschaft ist in einer multiplen Krise und damit in einer kritischen Phase, die darüber entscheidet, ob Deutschland mit seiner Volkswirtschaft noch absehbar zu den führenden Industrienationen gehören wird.

Peter Brandt / Dieter Segert / Gert Weisskirchen (Hg.)

Doppelter Geschichtsbruch

Der Wandel in Osteuropa nach der Helsinki-Konferenz 1975 und die Zukunft der europäischen Sicherheit

Die Helsinki-Konferenz 1975 war Ausgangspunkt für den Wandel im sowjetischen Herrschaftsbereich, der 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer seinen symbolischen Höhepunkt fand. Ende 1991 löste sich die Sowjetunion auf. Diese Entwicklungen sind Ergebnis eines letztlich friedlichen Systemwettbewerbs zwischen Westen und Osten, welcher aus der einvernehmlichen Lösung der Kubakrise und durch die Ostverträge der Regierung Brandt / Scheel starke Impulse erhielt. Sie wurden aber auch durch eine mutige Minderheit der Bürgerrechtler in den staatssozialistischen Gesellschaften erkämpft. Daneben spielten Reformer in den kommunistischen Parteien, v. a. Gorbatschow, eine wesentliche Rolle. Es wurde ein System der Rüstungsbegrenzung, der partiellen Abrüstung und der gemeinsamen Sicherheit geschaffen, welches in der Charta von Paris 1990 seinen Ausdruck fand.

Aleksei Bobrovnikov

Blutige Allianzen

Der Anfang

Aus dem Russischen übersetzt von Franziska Zwerg

Der Journalist Aleksei Bobrovnikov berichtet für den Kiewer TV-Sender 1+1 über Geldwäsche und Heroinschmuggel im Donbass. Er reist ins ukrainisch-russische Kriegsgebiet, wo er Andrej, einen Informanten, treffen will. Doch wenige Stunden, bevor sie reden können, wird Andrej von einer Mine in Stücke gerissen. Es ist der Auftakt zu einer Serie von Morden, der mehrere von der Regierung beauftragte Korruptionsermittler zum Opfer fallen. Wer sind die Hintermänner? Wer die Verräter? Wer steht wo in diesem Krieg? Die Recherche wird zur Jagd. Bobrovnikov ist das Wild. Aber als Reporter mit Leib und Seele, frisch getrennt von seiner großen Liebe, hat er nichts zu verlieren. Er will die Wahrheit ans Licht bringen. Dabei gerät er immer tiefer in die tödliche Grauzone von Spionage, Machtgier und Betrug.

Harald Roth (Hg.)

Verteidigt die Demokratie!

Unsere Demokratie braucht uns – jetzt. Denn sie ist nicht selbstverständlich. Angesichts multipler Krisen weltweit wenden sich immer mehr Menschen populistischen Strömungen und rechtsextremen Parteien zu, die gezielt Ängste schüren und einfache Lösungen für schwierige Themen versprechen.

Alfred Grosser

Le Mensch

Die Ethik der Identitäten

unveränderte Nachauflage

Wer bestimmt, was der Mensch ist: als Individuum oder Amtsinhaber, als Angehöriger einer Gruppe, Religion oder Ethnie? Facettenreich und mit vielen persönlichen Rückblicken schreibt der große Europäer Grosser über die Entstehung und Moral sozialer Identität. Dabei wehrt er sich gegen ein altes Grundübel, das aktueller ist denn je – den Finger, der auf andere zeigt, das "schlimme DIE": DIE Muslime, DIE Frauen, DIE Juden, DIE Deutschen, DIE Flüchtlinge. Ein großes Buch, das uns auffordert, auch in schwierigen Zeiten niemals unsere Menschlichkeit zu verlieren.

Aleksei Bobrovnikov

Blutige Allianzen

Der Anfang

Aus dem Russischen übersetzt von Franziska Zwerg

Der Journalist Aleksei Bobrovnikov berichtet für den Kiewer TV-Sender 1+1 über Geldwäsche und Heroinschmuggel im Donbass. Er reist ins ukrainisch-russische Kriegsgebiet, wo er Andrej, einen Informanten, treffen will. Doch wenige Stunden, bevor sie reden können, wird Andrej von einer Mine in Stücke gerissen. Es ist der Auftakt zu einer Serie von Morden, der mehrere von der Regierung beauftragte Korruptionsermittler zum Opfer fallen. Wer sind die Hintermänner? Wer die Verräter? Wer steht wo in diesem Krieg? Die Recherche wird zur Jagd. Bobrovnikov ist das Wild. Aber als Reporter mit Leib und Seele, frisch getrennt von seiner großen Liebe, hat er nichts zu verlieren. Er will die Wahrheit ans Licht bringen. Dabei gerät er immer tiefer in die tödliche Grauzone von Spionage, Machtgier und Betrug.

eBook

Lennart Alexy / Andreas Fisahn / Susanne Hähnchen / Tobias Mushoff / Uwe Trepte

Das Rechtslexikon, 2. Auflage

Begriffe, Grundlagen, Zusammenhänge

Kompetenz im handlichen Format in über 1.500 Stichwörtern und mehr als 40 Tabellen und Schaubildern zu allen wichtigen Rechtsgebieten: Zivilrecht (z. B. Familien- und Erbrecht, Versicherungsrecht), Arbeitsrecht, Öffentliches Recht (z. B. Baurecht, Staats- und Verfassungsrecht, Umweltrecht, Verwaltungsrecht), Sozialrecht (z. B. Arbeitslosen- und Rentenversicherung), Strafrecht (einschließlich Jugendstrafrecht und Ordnungswidrigkeiten) sowie ihren europa- und völkerrechtlichen Bezügen.

Franz Müntefering

Nimm das Leben, wie es ist. Aber lass es nicht so.

Gedanken, Reime, Geschichten

Locker und bemerkenswert, mit Witz und Verstand, schreibt Franz Müntefering übers Leben. Über Sinn und Unsinn. Zögern und Handeln. Glauben und Nicht-mehr-glauben. Älterwerden und Neugierigbleiben. Übers Sterben und den Tod. Über die Liebe zum Leben und was das für die Politik bedeutet. Mit Verbeugungen vor den kleinen Dingen des Alltags. Mit diesem typischen Sound, an dem man »den Franz« sofort erkennt.

Stephan Klecha

Der treue Funktionär

Otto Buchwitz – Vom traditionellen Sozialdemokraten zum überzeugten Unterstützer der SED

Der Zusammenschluss von SPD und KPD zur SED im Jahr 1946 geschah unter Zwang, doch nicht alle Sozialdemokraten mussten gezwungen werden. Mit Otto Buchwitz wurde ausgerechnet ein besonders linientreuer Sozialdemokrat der Weimarer Republik zum Apologeten der neuen Einheitspartei. Später in der DDR erhielt er wegen seiner tiefen sozialdemokratischen Wurzeln als »Veteran der deutschen Arbeiterbewegung« zahlreiche Ehrungen. Immerhin trugen 250 Einrichtungen, Straßen oder Gebäude im Osten Deutschlands seinen Namen.

Thomas Hartmann-Cwiertnia / Jochen Dahm / Frank Decker (Hg.)

Der moderne Staat

Was er ist, was er braucht, was er kann

Klimakrise, Sicherheitskrise, Ungleichheit – moderne Gesellschaften stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Die Regulationsmechanismen des Marktes führen nicht automatisch zu guten Ergebnissen, sondern mitunter zu tiefen Verwerfungen und gesellschaftlichen Spannungen. Der einst abgeschriebene Staat ist wichtiger denn je. Die Erwartungen, dass er zur Lösung der Krisen beitragen soll, sind groß.

Lennart-Elias Seimetz

Total überfordert, total kaputt, total wichtig

Wie Schule sein sollte und was Ihr dafür tun müsst

Ein Schülersprecher redet Klartext

Schüler\*innen sind die »Überhörten«, wenn es um ihre eigene Bildung geht, und sind gleichzeitig am meisten von den Fehlentscheidungen betroffen. Aus Sicht vieler Schüler\*innen verfehlt Schule schon lange ihr Ziel und ist schon gar nicht zukunftsfähig, sagt der 19-jährige Landesschülersprecher Lennart Seimetz. Und darüber will der engagierte Abiturient endlich reden. Was also braucht es aus Sicht von Schüler\*innen, um sie auf das 21. Jahrhundert vorzubereiten?

Lennart-Elias Seimetz

Total überfordert, total kaputt, total wichtig

Wie Schule sein sollte und was Ihr dafür tun müsst.

Ein Schülersprecher redet Klartext

Schüler\*innen sind die »Überhörten«, wenn es um ihre eigene Bildung geht, und sind gleichzeitig am meisten von den Fehlentscheidungen betroffen. Aus Sicht vieler Schüler\*innen verfehlt Schule schon lange ihr Ziel und ist schon gar nicht zukunftsfähig, sagt der 19-jährige Landesschülersprecher Lennart Seimetz. Und darüber will der engagierte Abiturient endlich reden. Was also braucht es aus Sicht von Schüler\*innen, um sie auf das 21. Jahrhundert vorzubereiten?

eBook

Björn Hacker

Social Europe: From vision to vigour

The need to balance economic and social integration

Wiebke Wiede / Johanna Wolf / Rainer Fattmann (Hg.)

Gender Pay Gap

Vom Wert und Unwert von Arbeit in Geschichte und Gegenwart

Der Gender Pay Gap ist ein vielschichtiges historisches Phänomen. Es ist verknüpft mit ungleichen Bewertungen von Arbeit auf den Arbeitsmärkten, mit Geschlechterbildern, die sich im Zeitverlauf nur langsam wandeln, und einer ungleichen Verteilung von Haus-, Sorge- und Erwerbsarbeit. Die Autorinnen zeichnen die Bedingungen der ungleichen Bezahlung aus unterschiedlichen Perspektiven exemplarisch nach.

Sebastian Sons

Die neuen Herrscher am Golf

und ihr Streben nach globalem Einfluss

Zeitenwende am Golf: Mithilfe ihres Öl- und Gasreichtums ist es den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Kuwait, Bahrain und Oman gelungen, weltweit immer mehr Einfluss zu nehmen – in der Politik, der Wirtschaft oder dem Sport. Ihre ambitionierten Herrscher konkurrieren dabei um Macht und verfolgen kompromisslos eigene politische und wirtschaftliche Interessen. Diese immer dominantere Rolle von autoritären Monarchien stellt die internationale Gemeinschaft und Deutschland zunehmend vor fundamentale Herausforderungen.

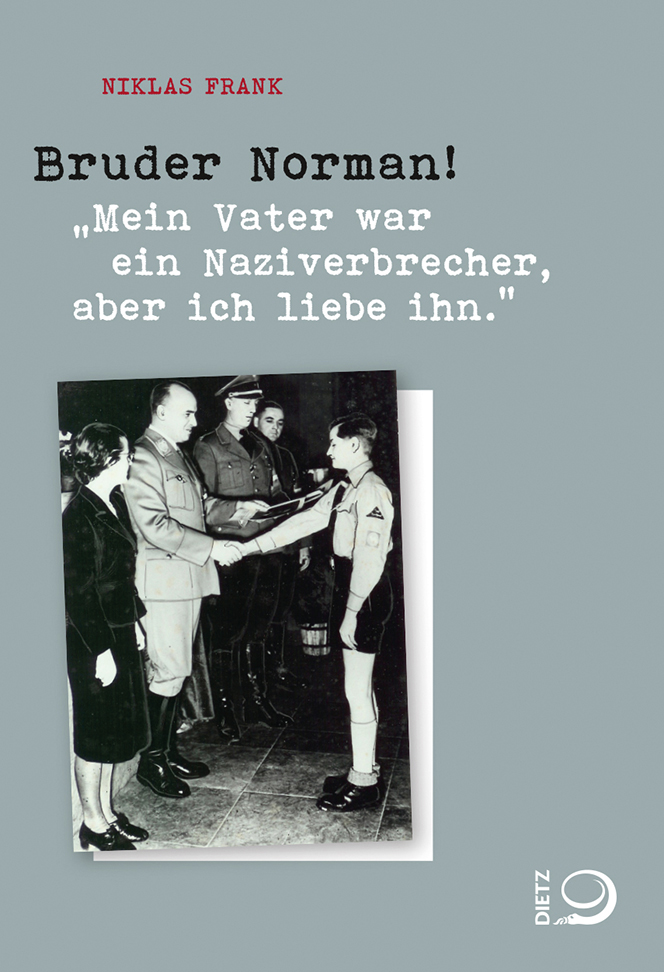

Niklas Frank

Zum Ausrotten wieder bereit?

Wir deutschen Antisemiten – und was uns blüht

Ob Terrorismus wie in Halle und Hagen, ob Angriffe auf Synagogen oder Gewalt gegen jüdische Menschen: Wir müssen endlich anerkennen, was da in uns existiert. Der Antisemitismus kriecht derzeit wieder aus allen Löchern der deutschen Gesellschaft, weil wir nichtjüdischen Deutschen ihn nie als Teil von uns gesehen und bekämpft haben. Allein 2022 gab es über 1.500 Straftaten gegen Juden und jüdische Einrichtungen – mehr als 5 pro Tag!

Gottfried Niedhart

Pionier und Außenseiter Gustav Mayer

Deutsch-jüdischer Historiker des Sozialismus

Eine Biografie über Gustav Mayer (1871–1948) ist längst überfällig. Als Pionier einer wissenschaftlichen Geschichtsschreibung zur deutschen und europäischen Sozialdemokratie hat er ein umfangreiches Werk hinterlassen, das in einer zweibändigen Biografie über Friedrich Engels gipfelte. Dennoch blieb er ein Außenseiter, da er mit dieser Thematik in der deutschen Geschichtswissenschaft nur schwer Fuß fassen konnte. Erst zu Beginn der Weimarer Republik erhielt er eine Professur. Als Jude wurde er 1933 ein Opfer der nationalsozialistischen Rassenpolitik und aus dem Staatsdienst entlassen.

Niklas Frank

Zum Ausrotten wieder bereit?

Wir deutschen Antisemiten – und was uns blüht

Ob Terrorismus wie in Halle und Hagen, ob Angriffe auf Synagogen, Gewalt gegen jüdische Menschen: Wir müssen endlich anerkennen, was da in uns existiert. Der Antisemitismus kriecht derzeit wieder aus allen Löchern der deutschen Gesellschaft, weil wir nichtjüdischen Deutschen ihn nie als Teil von uns gesehen und bekämpft haben. Allein 2022 gab es über 1.500 Straftaten gegen Juden und jüdische Einrichtungen – mehr als 5 pro Tag!

eBook

Sebastian Sons

Die neuen Herrscher am Golf

und ihr Streben nach globalem Einfluss

Zeitenwende am Golf: mithilfe ihres Öl- und Gasreichtums ist es den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Kuwait, Bahrain und Oman gelungen, weltweit immer mehr Einfluss zu nehmen – in der Politik, der Wirtschaft oder dem Sport. Ihre ambitionierten Herrscher konkurrieren dabei um Macht und verfolgen kompromisslos eigene politische und wirtschaftliche Interessen. Diese immer dominantere Rolle von autoritären Monarchien stellt die internationale Gemeinschaft und Deutschland zunehmend vor fundamentale Herausforderungen.

eBook

Andreas Zick / Beate Küpper / Nico Mokros (Hg.)

Die distanzierte Mitte

Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2022/23

Die Pandemiefolgen sind noch nicht bewältigt, die Inflation hoch, die Klimakrise immer virulenter, da entstehen mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dessen Folgen für Sicherheit und Energieversorgung weitere Herausforderungen für die »Mitte«. Unsicherheiten und Verteilungskonflikte bieten das Einfallstor für antidemokratische Positionen und rechtsextreme Ideologien, wie auch zur Abwertung der »Anderen«. Die Demokratie, ihre Grundprinzipien, Abläufe und Institutionen werden von einigen zunehmend mit Distanz betrachtet. Zugleich geht eine demokratiefeste »Mitte« auf klare Distanz zu den Feind\*innen der Demokratie und fragt sich, ob sie diese Distanz überbrücken kann und will. Die neue FES-»Mitte«-Studie 2022/23 beleuchtet demokratiegefährdende Einstellungen und Hintergründe und regt zur Debatte an.

Arancha Gonzalez / Yanis Bourgeois

The Trade Handbook

Making trade work for prosperity, people and planet

We are living in turbulent times. Trade and globalisation are facing major economic, geopolitical and societal shifts. Trade continues to drive job creation, growth, innovation, development and poverty reduction. Simultaneously, trade is also raising legitimate concerns about resilience, distribution, inclusion and the environment. More recently concerns about national security, dependencies and technology are redrawing trade maps. In today's complex trade ecosystem, the Trade Handbook provides the reader with a comprehensive view of why open trade and economic integration matter, where trade is headed, how to regulate it, and how it can work for everyone – not just some or most. If in the past the focus has been on making trade possible, i.e. negotiating trade agreements, the Trade Handbook suggests to pay the same attention to making trade happen, and most importantly, to ensure trade works for all. Basically, how to make trade effectively work for prosperity, people and planet. The Trade Handbook is part of the Foundation for European Progressive Studies (FEPS).

Peter Brandt / Detlef Lehnert

Eine kurze Geschichte der deutschen Sozialdemokratie

Dieser Band bietet einen knappen und aktuellen Blick auf mehr als 160 Jahre wechselhafter Geschichte der Sozialdemokratie in Deutschland – von den Anfängen der Arbeiterbewegung um die Mitte des 19. Jahrhunderts bis in unsere Gegenwart. Er stellt die Entwicklungsgeschichte und das Selbstverständnis der Sozialdemokratie auf wissenschaftlicher Grundlage kurzweilig, informativ und kenntnisreich dar.

Institut für die Geschichte und Zukunft der Arbeit (IGZA) (Hg.)

Matrix der Arbeit

Materialien zur Geschichte und Zukunft der Arbeit

Die größte Datensammlung zur Geschichte der menschlichen Arbeit: Dieses interdisziplinäre »Big Picture« liefert überraschende Einsichten zur globalen Geschichte der menschlichen Arbeit von ihren Anfängen bis zum Ende des 21. Jahrhunderts – vom Faustkeil bis zum humanoiden Roboter. Es beginnt mit den Wildbeutern und den beiden produktiven Meilensteinen, der Agrikulturepoche und der kapitalistischen Epoche, und mündet in eine Betrachtung der Arbeit der Zukunft.

Peter Brandt / Detlef Lehnert

Eine kurze Geschichte der deutschen Sozialdemokratie

Dieser Band bietet einen knappen und aktuellen Blick auf mehr als 160 Jahre wechselhafter Geschichte der Sozialdemokratie in Deutschland – von den Anfängen der Arbeiterbewegung um die Mitte des 19. Jahrhunderts bis in unsere Gegenwart. Er stellt die Entwicklungsgeschichte und das Selbstverständnis der Sozialdemokratie auf wissenschaftlicher Grundlage kurzweilig, informativ und kenntnisreich dar.

eBook

Wirtschaftsforum der SPD e. V. (Hg.)

Futurenomics

Zukunft des Geschäftsmodells und des Standorts Deutschland und Europa

Wie können vor dem Hintergrund der geopolitischen und ökonomischen Zeitenwende das Geschäftsmodell und der Standort Deutschland und Europa zukunftsfähig und zukunftsfest gemacht werden? Die Beiträge des Bandes wollen eine Debatte jenseits der aktuellen Krisenpolitik anstoßen, in der es darum geht, wirtschafts-, energie- und industriepolitische Antworten für die nächsten Jahre zu geben, damit der Wirtschaftsstandort und das Geschäftsmodell Deutschland und Europa auch in Zukunft erfolgreich sein können.

Klaus-Dieter Müller

Innovativ, selbständig, sozialdemokratisch

70 Jahre Arbeitsgemeinschaft Selbständige in der SPD (AGS)

Die Rahmenbedingungen für Solo-Selbständige, Freiberufler\*innen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben sich in den letzten Jahren völlig verändert. Die Auslöser dieser Veränderung reichen vom Krieg Putins gegen die Ukraine über die Corona-Pandemie, den Klimawandel und Umweltkatastrophen bis hin zur Digitalisierung und Globalisierung.

Brigitte Seebacher

Hundert Jahre Hoffnung und ein langer Abschied

Zur Geschichte der Sozialdemokratie

Die Hoffnung auf eine bessere Welt hat die Arbeiterklasse und ihre politische Partei oft über das Elend der Gegenwart hinweggetragen. Diese Geschichte, traurig und schön zugleich, erzählt die Historikerin Brigitte Seebacher von ihren Anfängen an, bevor der Weg zur Reform- und Regierungspartei nachgezeichnet wird.

Valentina Kerst / Fedor Ruhose

Schleichender Blackout

Wie wir das digitale Desaster verhindern

Herausforderung Digitalisierung: Kritische Bestandsaufnahme und Strategien für Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft

Elektronische Krankenakte, digitaler Unterricht oder einfach nur der Versuch, sich online beim Finanzamt anzumelden: Das Thema digitale Infrastruktur brennt uns unter den Nägeln - privat wie beruflich. Oft haben wir den Eindruck, dass die Digitalisierung in Deutschland lediglich eine »Elektrifizierung der Verwaltung« ist. Weshalb stockt die digitale Transformation von Behörden, Schulen und Firmen? Wie ist es um die Datensicherheit bestellt und wie gefährlich sind Cyberattacken für das öffentliche Leben? Und noch wichtiger: Wie könnten die Lösungen aussehen, die aus den vielen Herausforderungen eine Chance machen würden?

Valentina Kerst/Fedor Ruhose

Schleichender Blackout

Wie wir das digitale Desaster verhindern

Herausforderung Digitalisierung: Kritische Bestandsaufnahme und Strategien für Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft

Elektronische Krankenakte, digitaler Unterricht oder einfach nur der Versuch, sich online beim Finanzamt anzumelden: Das Thema digitale Infrastruktur brennt uns unter den Nägeln - privat wie beruflich. Oft haben wir den Eindruck, dass die Digitalisierung in Deutschland lediglich eine »Elektrifizierung der Verwaltung« ist. Weshalb stockt die digitale Transformation von Behörden, Schulen und Firmen? Wie ist es um die Datensicherheit bestellt und wie gefährlich sind Cyberattacken für das öffentliche Leben? Und noch wichtiger: Wie könnten die Lösungen aussehen, die aus den vielen Herausforderungen eine Chance machen würden?

eBook

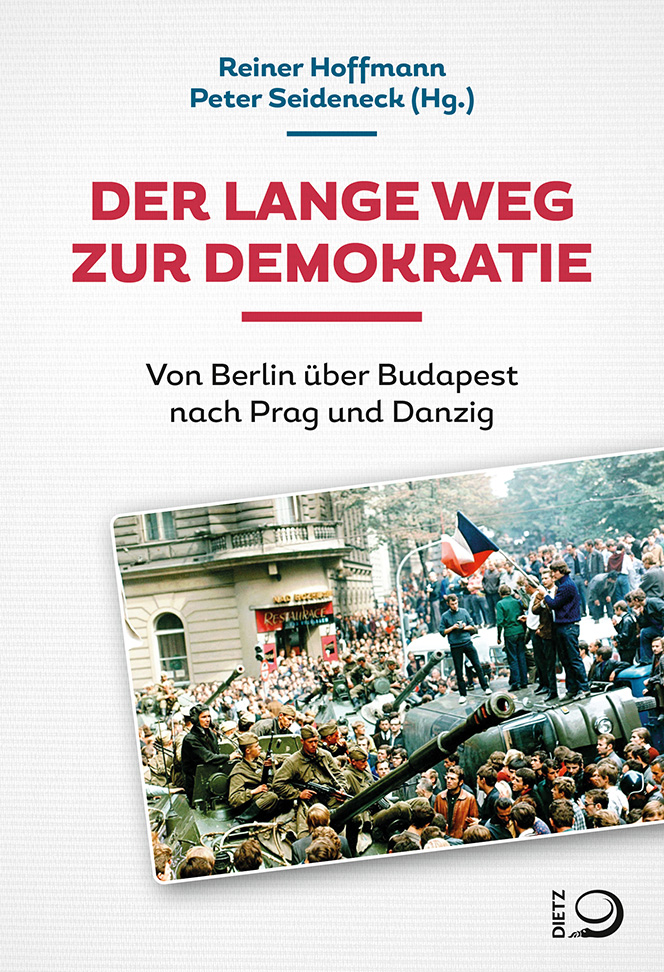

Reiner Hoffmann / Peter Seideneck (Hg.)

Der lange Weg zur Demokratie

Von Berlin über Budapest nach Prag und Danzig

Die Historiker György Dalos, Ilko-Sascha Kowalczuk und Jean-Yves Potel haben untersucht, welche Auswirkungen die vier großen revolutionären Momente der Arbeiterbewegung in Mittel- und Osteuropa auf die Entwicklung der Demokratie in ganz Europa hatten: 1953 DDR, 1956 Ungarn, 1968 ČSSR und 1980 Polen. Sie sind bis heute Wegweiser für den schwierigen Prozess der Demokratisierung, der von erheblichen Rückschlägen geprägt ist – auch in Ländern, die mittlerweile der EU angehören.

Oliver Mayer-Rüth

Der Allmächtige?

Die Türkei von Erdogans Gnaden

2023 sind Wahlen in der Türkei und ihr 100. Geburtstag. Wird Recep Tayyip Erdogan straucheln oder festigt er seine Präsidentschaft in diesem Schicksalsjahr? »Der Allmächtige?« durchleuchtet sein skrupelloses Vorgehen seit dem Putschversuch 2016. Gut recherchiert, im Lichte zahlreicher persönlicher Erlebnisse und politischer Ereignisse schildert ARD-Korrespondent Oliver Mayer-Rüth den Weg der heutigen Erdogan-Türkei und macht klar, welche riesigen Kollateralschäden der autoritäre Staatschef in Kauf nimmt, um seinen Palast in Ankara nie wieder verlassen zu müssen.

Hans von Storch

Der Mensch-Klima-Komplex

Was wissen wir? Was können wir tun?

Zwischen Dekarbonisierung, Innovation und Anpassung

Entscheidend für die Zukunft ist, wie viel wir über den menschengemachten Klimawandel wissen und was wir ernsthaft tun: Die Reduzierung von Treibhausgasen und die Anpassung der menschlichen Existenzgrundlagen an die Folgen der tatsächlichen Klimaveränderungen sind wichtig. Aber beides verlangt große Entwicklungsbereitschaft, so der Klimaforscher Hans von Storch.

Nils Heisterhagen

Sein und Zeitenwende

Warum Deutschland nicht mehr so weitermachen kann

Die dramatisch steigenden Energiepreise haben offengelegt, dass es schlecht um die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes und das Geschäftsmodell Deutschland bestellt ist. Alle Indikatoren zeigen inzwischen in diese Richtung.

Hans von Storch

Der Mensch-Klima-Komplex

Was wissen wir? Was können wir tun? Zwischen Dekarbonisierung, Innovation und Anpassung

eBook

Birgit Lahann

»Kennen Sie einen Juden?«

Lauter Künstler von A wie Alejchem bis Z wie Zadek

Als der jüdische Opernregisseur Barrie Kosky 2018 am Brandenburger Tor Leute fragte, ob sie einen Juden kennen, hörte er nur: Nein, ich nicht, no. Er war entsetzt und fragte sich: Wo bin ich denn hier gelandet? Birgit Lahann hat als Journalistin viele getroffen, hat ihnen zugehört, auch Kosky, und ihre Begegnungen aufgezeichnet, um Leserinnen und Leser an den turbulenten Lebensgeschichten teilhaben zu lassen und an all dem Witz, der Freude und Freundschaft, die sie dabei gefunden hat.

Marco Pagano

Kleine Helden

Eine Liebeserklärung an Ehrenamt und Kommunalpolitik

Dem politischen Ehrenamt wird heute nur noch wenig Respekt entgegengebracht. Immer mehr Akteure streichen frustriert die Segel: Pöbeleien, Drohungen, Angriffe und mangelnde Wertschätzung sind oft der Lohn für anspruchsvolle, aber unbezahlte Aufgaben in Kommune und Kreis. Wer setzt sich dem noch freiwillig aus? Marco Pagano, früherer Bezirksbürgermeister in Köln-Kalk, schreibt offen und schonungslos über diese Herausforderungen und erzählt, warum er es trotzdem noch einmal wagen würde.

David Ranan

Kirche, Schuld und Synodaler Weg

Was Galileo, die Judenverfolgung und den Missbrauchsskandal verbindet

Die allgemeine Wut über die Vertuschung des sexuellen Missbrauchs hat den lang existierenden Reformforderungen innerhalb der Kirche Auftrieb gegeben. Jetzt scheint alles auf dem Tisch des Synodalen Wegs zu liegen: Anerkennung der Homo-Ehe, priesterlicher Zölibat, Frauen in der Hierarchie – doch ist das Ganze mehr als ein aussichtsloses Unterfangen?

eBook

David Ranan

Kirche, Schuld und Synodaler Weg

Was Galileo, die Judenverfolgung und den Missbrauchsskandal verbindet

Die allgemeine Wut über die Vertuschung des sexuellen Missbrauchs hat den lang existierenden Reformforderungen innerhalb der Kirche Auftrieb gegeben. Jetzt scheint alles auf dem Tisch des Synodalen Wegs zu liegen: Anerkennung der Homo-Ehe, priesterlicher Zölibat, Frauen in der Hierarchie – doch ist das Ganze mehr als ein aussichtsloses Unterfangen?

Joanna Andrychowicz-Skrzeba / Max Brändle (Hg.)

The Disruption of Eastern Policy

Looking East from Warsaw and Berlin

Russia’s attack on Ukraine has disrupted European Eastern policy. At the same time, different perspectives on that policy have clashed. This is particularly visible in the German and Polish cases. In order to build a new European Eastern policy, we have to understand differing perspectives and clear up misconceptions and misunderstandings.

Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)

Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 62 (2022)

Sozialgeschichte der Bildung