Willy Brandt

»Im Zweifel für die Freiheit«

Reden zur sozialdemokratischen und deutschen Geschichte

Herausgegeben und eingeleitet von Klaus Schönhoven

Brandts Reden zur sozialdemokratischen und deutschen Geschichte sind sehr persönliche Beiträge zur Aufklärung der Vergangenheit und eröffnen neue Einblicke in sein Denken.

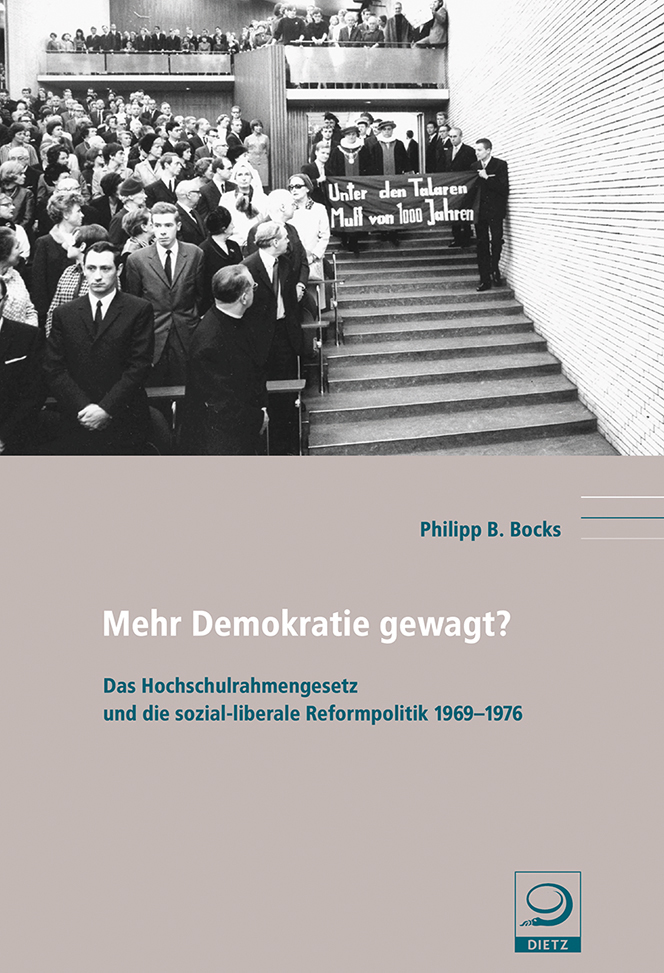

Philipp B. Bocks

Mehr Demokratie gewagt?

Das Hochschulrahmengesetz und die sozial-liberale Reformpolitik 1969–1976

»Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren« – mit dieser Parole rief die studentische Protestbewegung der 1960er-Jahre zur Demokratisierung der traditionellen Ordinarien-Universität auf. Die Sozialdemokratie und die 1969 gebildete sozial-liberale Regierungskoalition nahmen diese Forderung auf und machten die Hochschulreform zu einem der zentralen Themen ihrer Politik der »Inneren Reformen«.

Jürgen Eckl / Norbert von Hofmann

Kooperation mit Gewerkschaften und Förderung von Wirtschafts- und Sozialentwicklung

Zentrale Tätigkeitsfelder der internationalen Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung seit Beginn der 1960er-Jahre

Mit einem Vorwort von Ernst J. Kerbusch

Die internationale Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und die Förderung der Wirtschafts- und Sozialentwicklung waren und sind Grundsteine für die internationale Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). In den frühen 1960er-Jahren ging es um die bilaterale Kooperation mit einzelnen Partnern in der Dritten Welt. Heute geht es um die länderübergreifende Reaktion auf globale Herausforderungen – das zentrale Thema der internationalen Politik weltweit.

Frank Fehlberg

Protestantismus und Nationaler Sozialismus

Liberale Theologie und politisches Denken um Friedrich Naumann

Um 1900 wurde er von politisierten evangelischen Theologen als Dritter Weg zwischen Manchester-Kapitalismus und Kommunismus gepriesen: der »Nationale Sozialismus auf christlicher Grundlage«.

Michael Herkendell

Deutschland: Zivil- oder Friedensmacht?

Außen- und sicherheitspolitische Orientierung der SPD im Wandel (1982–2007)

»Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt.« Der berühmte Satz des damaligen Bundesverteidigungsministers Peter Struck im Dezember 2002 war Ausdruck eines neuen außen- und sicherheitspolitischen Selbstverständnisses der SPD. Der Weg dorthin war schwierig. Denn für die meisten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten waren Auslandseinsätze der Bundeswehr noch Anfang der 1990er-Jahre unvorstellbar.

Werner Daum (Hg.)

Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert

Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel

Band 2: 1815–1847

unter Mitwirkung von Peter Brandt / Martin Kirsch / Arthur Schlegelmilch

Die Periode von Restauration und Vormärz (1815–1847) war in den meisten europäischen Ländern durch den konflikt-reichen Dualismus von Krone und Kammer geprägt. Die 29 Länderbeiträge des zweiten Bandes decken das gesamte Europa mit Russland und dem Osmanischen Reich ab und werden in der Einleitung systematisch-vergleichend zusammengefasst.

Karin Gille-Linne

Verdeckte Strategien

Herta Gotthelf, Elisabeth Selbert und die Frauenarbeit der SPD 1945-1949

Die SPD-Frauensekretärin Herta Gotthelf bestimmte nach dem Zweiten Weltkrieg den Aufbau und die Ausrichtung der sozialdemokratischen Frauenarbeit. Sie inszenierte die von Elisabeth Selbert angeführte Kampagne zur gesetzlichen Gleichberechtigung.

Bernd Rother (Hg.)

Willy Brandt

Neue Fragen, neue Erkenntnisse

Willy Brandt bewegt nach wie vor die historische Forschung. Wie wird seine Politik heute bewertet? Deutsche und internationale Wissenschaftler ziehen eine Zwischenbilanz.

Christoph Kleßmann

Arbeiter im »Arbeiterstaat« DDR

Deutsche Traditionen, sowjetisches Modell, westdeutsches Magnetfeld (1945 bis 1971)

Band 14 der »Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung in Deutschland seit dem Ende des 18. Jahrhunderts« widmet sich den Arbeitern der DDR in der Ära Ulbricht – ein Staat, in dem sie die »führende Klasse« sein sollten. Damit vollendete die DDR im Anspruchsdenken der SED die Tradition der sozialistischen Arbeiterbewegung. Doch wie gingen die Arbeiter mit ihrer Rolle angesichts faktischer Machtlosigkeit um? Wie wichtig war ihre ideologische Stilisierung durch die Staatspartei in sozialer und politischer Hinsicht?

Niklas Frank

Bruder Norman!

»Mein Vater war ein Naziverbrecher, aber ich liebe ihn.«

Ein mörderischer Dialog unter Brüdern als deutsche Sezierstunde: erschütternd, schonungslos, abgründig. Normans verzweifelte Liebe zum Vater Hans Frank, Hitlers Generalgouverneur in Polen, der in Nürnberg hingerichtet worden ist, lässt seinen Bruder Niklas nicht los. Sie ringen um die Wahrheit von Gefühlen, die Macht der Verdrängung und die Frage: Wie überlebe ich es, das Kind des »Schlächters von Polen« zu sein?

eBook

Bernd Faulenbach

Das sozialdemokratische Jahrzehnt

Von der Reformeuphorie zur neuen Unübersichtlichkeit

Die SPD 1969-1982

Nie hat die SPD im Bund länger regiert, nie die deutsche Gesellschaft intensiver geprägt als in den Jahren von 1969 bis 1982, die als das »sozialdemokratische Jahrzehnt« der alten Bundesrepublik gelten. Der Bochumer Historiker Bernd Faulenbach stellt seine Bilanz der Sozialdemokratie jener Jahre in den Kontext der damaligen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Auseinandersetzungen.

Michael Schneider

Unterm Hakenkreuz

Arbeiter und Arbeiterbewegung 1933 bis 1939

Die nationalsozialistische Machtübernahme am 30. Januar 1933 markiert den wohl tiefsten Bruch in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung: Binnen weniger Wochen wurden die Gewerkschaften aller Richtungen aufgelöst, die Arbeiterparteien verboten und die Kulturbewegung zusammen mit den Genossenschaften »gleichgeschaltet«. Für zwölf Jahre wurde die Arbeiterbewegung in den Untergrund oder ins Exil getrieben.

Anja Kruke / Dietmar Süß / Meik Woyke (Hg.)

Der Deutsche Gewerkschaftsbund 1975–1982

Bearbeitet von Johannes Platz

Band 17 der »Quellen zur deutschen Gewerkschaftsgeschichte« dokumentiert den fortwährenden gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch des Deutschen Gewerkschaftsbundes in den letzten beiden Perioden der Amtszeit des DGB-Vorsitzenden Heinz Oskar Vetter.

Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)

Archiv für Sozialgeschichte, Band 49 (2009)

Gesellschaftsgeschichte Europas als europäische Zeitgeschichte

Band 49 des Archivs für Sozialgeschichte befasst sich mit der europäischen Geschichte seit 1945. Die internationalen Beiträge beleuchten ganz unterschiedliche Aspekte des boomenden Forschungsfelds. Sie beschäftigen sich mit der politischen Geschichte der Europäischen Integration, greifen neuere Konzepte wie Europäisierung und transnationale Ansätze auf, um zu alternativen Sichtweisen auf die europäischen Gesellschaften nach Kriegsende zu gelangen. Dabei geraten gesellschaftliche Prozesse in den Blick, die in der Zeitgeschichtsforschung bislang zu wenig ereignishistorisch betrachtet wurden, so Migration und Rassismus, Konsumgeschichte oder Massentourismus. Auch zur Agrarpolitik, zu den Gewerkschaften oder der Friedensbewegung bietet der Band neue Perspektiven.

Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)

Archiv für Sozialgeschichte, Band 48 (2008)

Dekolonisation

Prozesse und Verflechtungen 1945–1990

Band 48 des Archivs für Sozialgeschichte beschäftigt sich mit Emanzipationsprozessen in den »neuen Staaten« in Asien und Afrika und der Verflechtung mit ehemaligen Kolonialreichen. Auf diesem Wege wird das nation building untersucht, ferner werden Formen (post-)kolonialer Gewalt sowie die Rolle internationaler Organisationen (z. B. Vereinte Nationen) in den Blick genommen. Außerdem geht es um die Frage, wie sich die Dekolonisation auf die Kolonialmächte auswirkte und welche Rolle sie für die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft sowie der Neuen Linken spielte.