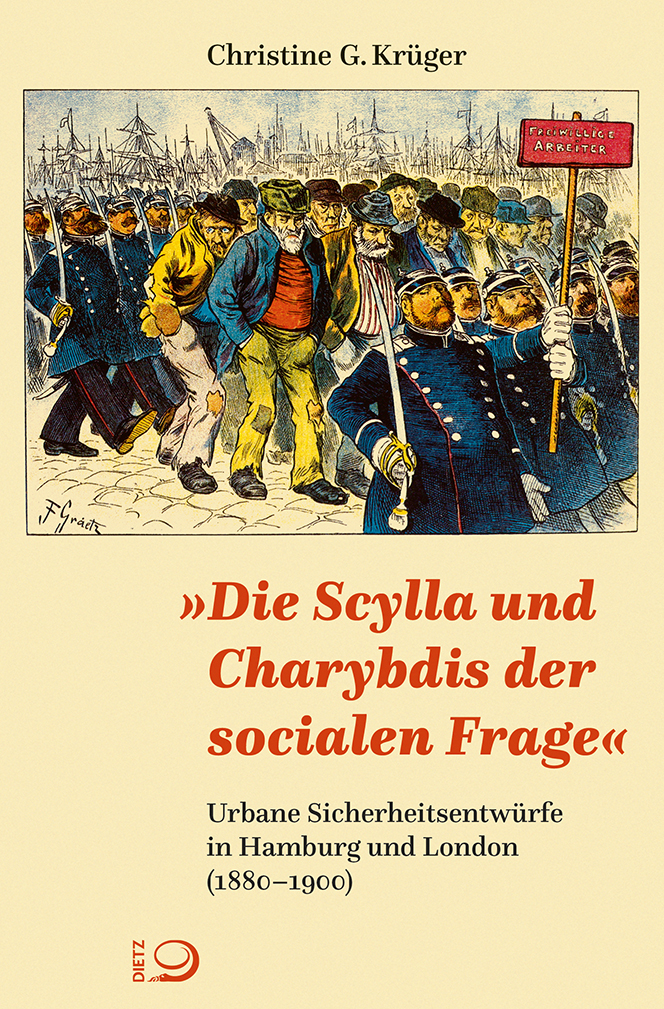

Christine G. Krüger

»Die Scylla und Charybdis der socialen Frage«

Urbane Sicherheitsentwürfe in Hamburg und London (1880–1900)

Die sozialen Reformen des ausgehenden 19. Jahrhunderts wurden von der Angst vor revolutionärem Aufruhr befeuert – so lautet eine beliebte, aber kaum belegte These. Wachsende soziale Spannungen, vor allem die beiden großen Hafenstreiks in London 1889 und Hamburg 1896/97 bedrohten die urbane Sicherheitskultur dramatisch. Christine Krüger zeigt: Durch Revolutionsängste wurden meist Forderungen nach repressiven Maßnahmen laut, die auf sozialen Ausschluss zielten und weniger auf inkludierende Sozialreformen.

Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)

Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 61 (2021)

Eliten und Elitenkritik vom 19. bis zum 21. Jahrhundert

Als Profiteure der Globalisierung sind Eliten in Verruf geraten. Die Machthabenden in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und die »Superreichen« werden als abgehobene Akteure wahrgenommen, die den Kontakt zur Bevölkerung verloren hätten. In der Geschichte hatten sie aber lange auch ein positives Image. Ihnen wurden unverzichtbare Qualifikationen, Fähigkeiten zur Führung und ein hohes Leistungsvermögen zugeschrieben.

Gleb J. Albert / Daniel Siemens / Frank Wolff (Hg.)

Entbehrung und Erfüllung

Praktiken von Arbeit, Körper und Konsum in der Geschichte moderner Gesellschaften

Wie lassen sich die zentralen Fragen der klassischen Gesellschaftsgeschichte für eine Geschichtswissenschaft der Gegenwart weiterentwickeln? Thomas Welskopps Arbeiten fokussieren auf die komplexen Interaktionen zwischen Menschen und Strukturen in modernen Gesellschaften. Das Resultat ist eine hochgradig anschlussfähige praxeologische Geschichte von Vergesellschaftung, die viel Raum für empirische Nuancen lässt und dennoch im besten Sinne theoriebildend ist.

Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)

Archiv für Sozialgeschichte, Band 60 (2020)

»Hoch die internationale…«? Praktiken und Ideen der Solidarität

Nicht erst seit der Corona-Krise ist Solidarität in aller Munde. Mit dem Begriff werden geteilte Werte und Interessen, die Unterstützung von Anderen und soziale Forderungen zum Ausdruck gebracht. Solidarität wird mit Gegenseitigkeit und Zusammenhalt, Loyalität und Selbstlosigkeit verbunden. Ihre Gültigkeit ist jedoch von Aushandlungen und Konflikten darüber verbunden, wer in das solidarische Handeln einbezogen wird und welche Personen ausgeschlossen bleiben. In der Geschichte von Arbeitskämpfen und Protestbewegungen, bei den Sozialversicherungen, in interna-tionalen Kampagnen oder gemeinschaftlichen Projekten wird Solidarität erlebt und eingefordert, aber auch unsolidarisches Verhalten angeprangert.

Stefanie Coché / Hedwig Richter (Hg.)

Legitimierung staatlicher Herrschaft

in Demokratien und Diktaturen

Festschrift für Ralph Jessen

Staatliche Herrschaft stand im 20. Jahrhundert immer wieder vor Legitimierungsproblemen. Dies gilt sowohl für westlich demokratische Staaten als auch für autoritäre Regime. Die Beiträge des vorliegenden Bandes diskutieren die unterschiedlichen Formen staatlicher Legitimation im historischen Kontext.

Christoph Wunnicke

Kleine Geschichte der Demokratie in Sachsen

Vom Gottesgnadentum zum Grundgesetz

Kaum zu glauben? Und doch! Was Griechenland für Europa, ist Sachsen für Deutschland: die Wiege seiner Demokratie. Hier wurden wichtige theoretische und praktische Marksteine der deutschen Demokratieentwicklung gesetzt. Bis heute ist der Widerspruchsgeist im Freistaat verwurzelt. Diesem politischen Schatz widmet sich Christoph Wunnickes lesenswerte Geschichte der sächsischen Demokratie.

Werner Daum (Hg.)

Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert

Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel

Band 3: 1848-1870

unter Mitwirkung von Peter Brandt, Martin Kirsch und Arthur Schlegelmilch

Der vorliegende Band 3 setzt die vorangegangene Betrachtung der verfassungsgeschichtlichen Entwicklung Europas im 19. Jahrhundert fort: Die 28 Länderartikel eröffnen dank ihres einheitlichen Gliederungsschemas einen vergleichenden Zugang zur europäischen Verfassungsentwicklung 1848–1870. In ihrer ausführlichen Einleitung legen die Herausgeber mit einer vergleichenden Synthese der Länderbeiträge die Grundlage für künftige komparatistische Forschungen.

Peter Birle / Antonio Muñoz Sánchez

Partnerschaft für die Demokratie

Die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brasilien und Portugal

Mit einem Vorwort von Svenja Blanke

Band 14 der Reihe über die internationale Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung widmet sich den beiden portugiesischsprachigen Ländern Brasilien und Portugal. Die Autoren Peter Birle und Antonio Muñoz Sánchez schildern eindrucksvoll die Geschichte der Demokratieförderung der FES in Brasilien und Portugal und welche Früchte solche Beiträge zur Überwindung von Diktaturen und zum Aufbau demokratischer Strukturen tragen können. Ihre Ausführungen zeigen konkret, inwiefern sich die Demokratieförderung einer politischen Stiftung von der staatlichen Förderpolitik unterscheidet, diese ergänzt und zivilgesellschaftlich in Richtungen lenken kann, wie es die staatliche Politik nicht vermag.

Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)

Archiv für Sozialgeschichte, Band 59 (2019)

Die Welt verändern. Revolutionen in der Geschichte

Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von: Kirsten Heinsohn, Thomas Kroll, Anja Kruke, Philipp Kufferath (geschäftsführend), Friedrich Lenger, Ute Planert, Dietmar Süß und Meik Woyke.

»Lokomotiven der Geschichte« hat sie Karl Marx genannt: Revolutionen beflügeln Phantasien, den Traum von einer »besseren Welt«, die Hoffnung auf ein anderes Morgen. Was aber sind Revolutionen aus sozialgeschichtlicher Perspektive? Sind sie immer gewaltsam und ungeplant? Können sie trotzdem ein »Mehr« an Freiheit oder »Emanzipation« bewirken? Gibt es revolutionäre Verlaufsmuster, prägende Akteure, dominante Erzählungen, Mythen und Inszenierungen? Hat der Begriff angesichts einer inflationären Verwendung in der Populärkultur überhaupt analytische Qualität? Diese und weitere Fragen rückt das Archiv für Sozialgeschichte in diesem Jahr ins Zentrum.

Arthur Benz / Stephan Bröchler / Hans-Joachim Lauth (Hg.)

Handbuch der Europäischen Verfassungsgeschichte

im 20. Jahrhundert

Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel

Band 5: seit 1989

Herausgegeben in Verbindung mit Peter Brandt/Werner Daum/Martin Kirsch/Arthur Schlegelmilch

Der vorliegende Band 5 bildet den Abschluss der Handbuchreihe zur Verfassungsgeschichte im 20. Jahrhundert. Beginnend mit den Umwälzungen von 1989/90 veranschaulicht er bis in die 2010er-Jahre hinein das Spannungs- und Wechselverhältnis zwischen der einzelstaatlichen Verfassungsentwicklung sowie der Ausbildung einer supranationalen Verfassungsebene. Die Herausgeber betrachten neben formalen und materiellen Aspekten auch die faktische Ausprägung der Verfassungen.

Philipp Kufferath / Jürgen Mittag

Geschichte der Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Die im Dezember 1919 gegründete Arbeiterwohlfahrt blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege zählt sie zu den wichtigsten Akteuren der Sozialpolitik in Deutschland. Sie engagiert sich im Kinder-, Jugend-, Senioren-, Gesundheits- und Pflegebereich, sie kümmert sich auch auf breiter ehrenamtlicher Basis um Hilfs- und Schutzbedürftige und tritt politisch für Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe ein.

Walter Mühlhausen

Das Weimar-Experiment

Die erste deutsche Demokratie. 1918–1933

Weimar war Experiment, Versuch, Aufbruch, Sprung in die Moderne. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie und ihres Endes ist komplex und bis heute wichtig für uns: War sie durch Fehler und Versäumnisse in der Gründungsphase zum Scheitern verurteilt oder hatte sie nicht doch bis zuletzt eine echte Überlebenschance? Walter Mühlhausen zeichnet die Entwicklungen der Weimarer Republik kompetent nach und liefert ein spannendes Bild einer von inneren Kämpfen zerrissenen, äußerlich bedrängten und ökonomisch belasteten Republik.

Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)

Archiv für Sozialgeschichte, Band 58 (2018)

Demokratie praktizieren. Arenen, Prozesse und Umbrüche politischer Partizipation in Westeuropa im 19. und 20. Jahrhundert

Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von: Beatrix Bouvier, Kirsten Heinsohn, Thomas Kroll, Anja Kruke, Philipp Kufferath (geschäftsführend), Friedrich Lenger, Ute Planert, Dietmar Süß und Meik Woyke.

Wir erleben aktuell in Westeuropa eine nachlassende Akzeptanz parlamentarisch-demokratischer Systeme. Rechtspopulistische Parteien und Positionen erweisen sich als eine große Herausforderung. Diese Situation legt eine historische Reflexion über das Entstehen, Gelingen und Scheitern politischer Partizipation nahe. Um zu verstehen, wie sich der lange Übergang von der ständischen Repräsentation in der Vormoderne zu den inklusiven Verfassungsordnungen der Gegenwart vollzog, greift eine bloße Analyse der formalen Abläufe demokratischer Politik zu kurz. Schließlich waren Definitionen und Bewertungen von demokratischen Praktiken stets umkämpft und wandelten sich insbesondere in Umbruchsphasen und Krisensituationen oft grundlegend.

Knud Andresen / Michaela Kuhnhenne / Jürgen Mittag / Stefan Müller (Hg.)

Repräsentationen der Arbeit

Bilder – Erzählungen – Darstellungen

Wie wird und wurde Arbeit in der Gesellschaft dargestellt und wahrgenommen? Als Quelle von Stolz und Zukunftsorientierung, aber auch als Ort des Elends, der körperlichen Anstrengung, der Unterordnung und Ausbeutung. Mit seinem interdisziplinären Ansatz lenkt dieser wissenschaftliche Sammelband den Blick auf Orte, Medien und Figuren der Darstellung von Arbeit.

Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.)

Archiv für Sozialgeschichte, Band 57 (2017)

Gesellschaftswandel und Modernisierung

1800–2000

Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von: Beatrix Bouvier, Anja Kruke, Philipp Kufferath (geschäftsführend), Friedrich Lenger, Ute Planert, Dietmar Süß, Meik Woyke und Benjamin Ziemann.

Die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten zwei Jahrhunderte sind nicht zu übersehen. Häufig wurde dieser weitreichende Wandel in Richtung größerer Komplexität und funktionaler Differenzierung mit Varianten der Modernisierungstheorie beschrieben. Das Anliegen, den Aufstieg des »Westens« als Vorbild für eine »Modernisierung« anderer Regionen anzusehen, erwies sich aber als folgenreiche Perspektive und brachte grundlegende Kritik hervor. Modernisierungstheorien sind heute weitgehend diskreditiert, finden in der Praxis aber vielfältig Anwendung.